Законодательная база Министерства народного просвещения (МНП) Министерства внутренних дел (МВД) Российской империи оказала существенное влияние на открытие повсеместно народных читален и библиотек в учебных заведениях после того, как Северный Азербайджан оказался в составе Российской империи. Библиотечное дело получило развитие и государственную поддержку еще при Петре I. В 1724 году учреждается Академия наук и фундаментальная библиотека, в основу которой положили библиотеку, открытую в 1714 году в Петербурге. Императорская публичная библиотека обладала самым большим фондом, и к 1850 г. она насчитывала свыше 500 тыс. книг. В 1756 году открывается научная библиотека при Московском Университете. В 1908 году в Петербурге появилось общество библиотековедения, а в 1916 году в Москве — Русское библиотечное общество, деятельность которых заключалась в оказании методической и практической помощи библиотекам.

9 июля 1804 года Главным правлением училищ по инициативе известного государственного деятеля Н.Новосильцева при участии академиков Озерецковского и Фусса был издан первый цензурный устав в России, самый либеральный, в отличие от последующих уставов. Например, §15 гласил, что «цензурный комитет, и каждый цензор в особенности при рассмотрении книг и сочинений наблюдает, чтобы ничего не было в них противного закону Божию, правлению, нравственности и личной честя какого-либо гражданина, нарушивший закон -несет ответственность». Но этот либеральный устав действовал недолго.

В 1811 году учредили Министерство полиции, которому поручили «надзор за книгопродавцами и типографиями, чтобы не допускались книги, журналы… без установленного от правительства дозволения». С ликвидацией Министерства полиции все права над цензурой перешли в Министерство внутренних дел, которые очень мало пользовались своими правами. Первым министром народного просвещения, которое, по существу, стало центральным цензурным ведомством, был граф П.Завадовский.

Согласно новому цензурному уставу 1817 года, цензурный комитет имел право «не пропускать ничего, относящегося до правительства, не испросив прежде на то согласие от Министерства, о предмете которого в книжке рассуждается». Это послужило принятию множества цензур, неблагоприятно отражавшихся на всей литературе. Утвержденный в 1826 году устав, составленный А.Шишковым, на который оказал свое влияние, хотя и не утвержденный, устав М.Магницкого, разрабатываемый им в течение 1820-1823 гг., прозвали «чугунным». Ему на смену пришел устав 1828 года, действовавший все правление Николая I. Этот устав, несмотря на всю своеобразность, «почти уничтожил прежний произвол цензоров и вносил большую упрощенность в организацию цензурных учреждений». Цензура здесь отождествлялась с таможней.

В 1830-х годах наблюдение над цензурой со стороны отделения Канцелярии его императорского величества усилилось, и 2 апреля 1848 года последовал закон, поставивший цензуру «в ненормальное положение, подобного которому не помнит никакая история». По словам официального историка российской цензуры, нового министра народного просвещения А. В. Головнина, полное господство цензурной опеки за время 1848-1855 гг. — это «эпоха цензурного террора».

В целях коренной цензурной реформы в 1859 году создали негласный комитет по делам книгопечатания под председательством графа А.Адлерберга. 24 января 1860 года приняли закон о преобразовании главного управления цензуры, ставшего самостоятельным ведомством под председательством министра народного просвещения, обязанного следить за ходом литературы, «направлять ее, сколько возможно, к истинной цели просвещения и государственной пользы».

Царизм ставил задачу воспитать народ в духе православия, самодержавия народности, т.е. в духе монархической и религиозной идеологии. По отношению к нерусским народам российский царизм проводил великодержавную шовинистическую политику. Что касается библиотек широкого пользования, то царское правительство не только не организовывало их, но и всячески мешало их возникновению, что, собственно, особо отрицательно сказывалось на национальных окраинах, а именно в Азербайджане. А когда они возникали в результате общественной инициативы, всеми мерами старалось их разрушить.

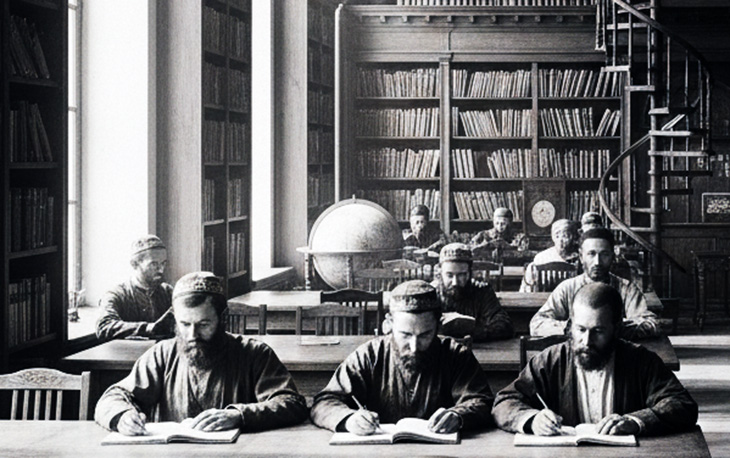

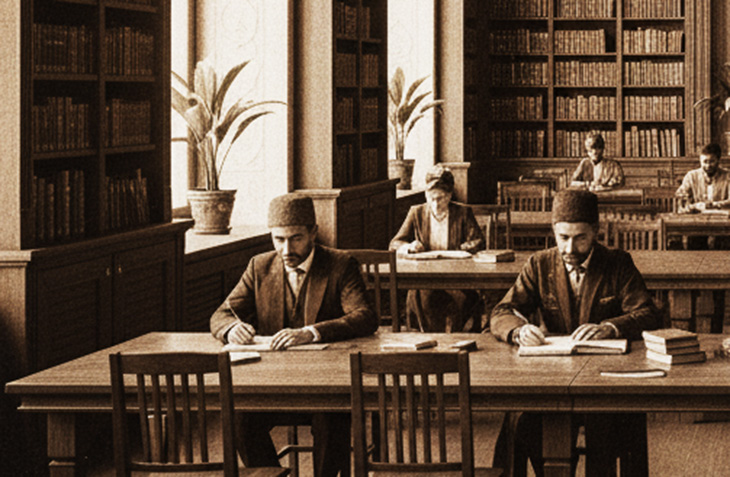

Общественные, публичные, бесплатные народные, как библиотеки широкого пользования, создавались по инициативе интеллигенции, культурно-просветительных обществ. Это не были государственные учреждения, государство не поддерживало их материально и опутывало целой сетью ограничительных правил, постановлений, чтобы обеспечить верноподданическое направление их работы, чтобы задержать распространение даже допущенной цензурой легальной литературы. Вопрос о просвещении народа всегда остро стоял перед прогрессивными людьми. А после реформы 1861 года он стал еще острее. Тогда начали возникать бесплатные народные библиотеки и читальни: городские, сельские, при школах и училищах.

С середины 1860-х годов правительственный надзор за библиотеками еще больше усилился. Деятельность народных библиотек находилась под надзором государства и регулировалась «Уставом о цензуре и печати» (1865 г.) при открытии библиотек и высочайше одобренные временные правила о порядке рассмотрения, одобрения и введения в употребление учебных руководств и пособий для средних и низших учебных заведений ведомства Министерства народного просвещения.

Чтобы открыть общественную или народную библиотеку, требовалось разрешение министра внутренних дел или губернатора. Тем самым, губернатор имел все полномочия отказывать в этом вопросе, что свидетельствовало о поощрении произвола местных властей со стороны царского правительства. Но уже в начале 1870-х годов вопрос об открытии народных библиотек подняли вновь по инициативе демократических слоев. В интересах экономического развития России, требовавшего повышения уровня культуры масс, царское правительство вынужденно пошло навстречу общественности и разрешило открытие народных читален и библиотек.

Чтения для народа производились по печатным сочинениям, одобренные Министерством народного просвещения, и по изданиям постоянной комиссии народных чтений. Также они могли осуществляться и в устной передаче предполагаемого к прочтению сочинения. Иногда чтения могли производиться по печатным сочинениям, не вошедшим в утвержденные каталоги, а также рукописным, но с одной оговоркой — «они должны были быть одобрены директором народных училищ».

За 1873-1874 гг. было организовано рассмотрение каталогов ученических библиотек средних учебных заведений, в результате чего «значительное число названий сочинений оказалось непригодным для чтения и подлежащим исключению из учебных библиотек». Позже это коснулось и библиотек при начальных училищах, и городских библиотек. Разрешалось приобретать и выписывать только те журналы и книги, которые были одобрены Министерством Народного Просвещения и Духовым ведомством.

24 декабря 1876 года издали правила о народных чтениях в губернских городах, которые подчинены очень строгому надзору и допускались на них лишь специально одобренные для этого произведения. С 1880 года весьма интенсивно развивается рекомендательная библиография. В этой работе принимали участие отдельные лица, кружки частых лиц, как легальные, так и нелегальные, общественные организации, Петербургский, Московский, Киевский комитеты грамотности, а также органы царского правительства — Министерство народного просвещения, Духовное и Военное ведомства. Военное ведомство подготовило «Справочный каталог изданий», опубликованный в «Циркулярах главного штаба с 1870 по 1875 гг.». Это был первый, официально изданный военным ведомством, сводный указатель книг, рекомендованный для войсковых библиотек и офицеров и для нижних чинов, носивший верноподданнический характер.

Особенно усилились преследования народного просвещения и народных библиотек после убийства в 1881 году Александра II, как по линии МВД и местной администрации, так и по линии МНП и его местных органов. Министр внутренних дел считал надзор «совершенно недостаточным», а потому для обеспечения защиты от «вредной пропаганды» 26 января 1883 года он поручил составить новые правила о библиотеках. В составленной ими записке «По вопросу об усилении надзора за публичными библиотеками и кабинетами для чтения» отмечалось, что существовавшие правила были «не в состоянии поставить строгие преграды злонамеренной деятельности тех из содержателей библиотек, которые пожелали бы сделать из них орудие пропаганды». Авторы считали, что разрешения на открытие библиотек выдавались слишком свободно, ответственные лица назначались без контроля со стороны властей.

5 января 1884 года утвердили закон «О временных мерах по отношению к открытию и содержанию публичных библиотек и кабинетов для чтения», хотя они просуществовали до 1917 года, значительно расширивший права администрации. Теперь весь персонал библиотек подлежал надзору со стороны полиции. Изучение архивных источников свидетельствуют, что пожелавший открыть библиотеку или кабинет для чтения, должен был указать ответственное лицо, утверждение которого зависело от чиновника, выдавшего разрешение на открытие. По специальному разрешению губернатора или местных властей могла производиться замена этого лица другим. Если же эта замена не утверждалась по каким-либо причинам, библиотека прекращала свою деятельность.

Кроме того, губернаторы получили право увольнять «неблагонадежных» библиотекарей. Министр внутренних дел на свое усмотрение мог также закрывать библиотеки или читальни. Также министру внутренних дел давалось право указывать, какие книги не должны допускаться в публичные библиотеки.

Именно поэтому Министерство внутренних дел с 1884 года стало издавать особые «Алфавитные списки произведений печати», включавшие 1006 названий, которые не допускались к обращению в публичных библиотеках и общественных читальнях. Главное управление по делам печати, начиная с 1884 года, четыре раза выпустило «Алфавитный список произведений печати, запрещенных к обращению в публичных библиотеках и общественных читальнях» (1884, 1894, 1903 и 1914). При этом любая перепечатка такого списка воспрещалась, «во избежание широкого рекламирования поименованных в нем изданий». Со своей стороны, Особый отдел Ученого комитета Министерства народного просвещения периодически издавал каталоги книг, разрешенных для народных библиотек и читален. Эти меры были направлены против распространения передовых общественных идей и социальных учений среди широких масс населения и нанесли ущерб публичным библиотекам, снижая общественное и культурное значение библиотек, ставя библиотеки в полную зависимость от произвола местных властей.

Однако эти меры казались царизму недостаточными. Усилился в то же время и надзор за библиотеками учебных заведений. Свое давление оказывал на рекомендательную библиографию и министр внутренних дел. В 1884 году он получил право запрещать для публичных библиотек и общественных читален книги, разрешенные цензурой к печати и свободно реализуемые на рынке. С 1884-1905 гг. запрещенными, например, считались сочинения Н.Чернышевского, А.Герцена, Н.Добролюбова, Д.Писарева, журналы «Современник», «Отечественные записки» и др.

В 1885 году был издан приказ Министра народного просвещения, на основании которого попечителями учебных округов издавалось распоряжение об изъятии из ученических библиотек книг, которые не допускались в общественные библиотеки. В 1887 году правительство запретило учащимся посещать общественные и народные библиотеки, владельцам и заведующим библиотеками предписывалось, но выдавать учащимся книг без письменного разрешения учебного начальства. За нарушение этих правил, учащиеся строго наказывались и исключались из учебного заведения.

В 1888 году Ученому комитету МНП поручалось пересмотреть каталоги народных библиотек. Но вместо пересмотра этих каталогов комитет стал издавать списки книг, наиболее пригодных, по его мнению, для народных библиотек и читален. В результате появились первые примерные министерские каталоги, например: «Указатель книг, одобренный Ученым комитетом Министерства народного просвещения» А.Сопецинского. Аналогичный указатель таких книг составил Д.Пономарев. С увеличением количества народных библиотек, вместо просмотра их каталогов Ученый комитет, согласно Циркуляру от 9 февраля 1889 года № 914, стал издавать списки книг, рекомендованные для народных библиотек.

С 80-х годов XIX в, во многих крупных городах Российской империи, включая и города Северного Азербайджана, наблюдался рост бесплатных народных библиотек. А потому правительство, опасаясь возможного проникновения через бесплатные библиотеки нежелательной литературы, 15 мая 1890 года утвердило новые «Правила о бесплатных народных читальнях и о порядке надзора за ними» (действовавшие до конца столетия), изданных министром внутренних дел. За деятельностью народных библиотек был установлен тройной надзор: Министерства внутренних дел, Министерства народного просвещения и Духовного ведомства, которые полностью регламентировали деятельность народных библиотек. В бесплатные народные библиотеки стала допускаться только та литература, которая разрешалась и каталогами Ученого комитета Министерства народного просвещения. Хотя и книжный состав библиотек также ограничивался многочисленными циркулярами Министерства народного просвещения.

Согласно этим «Правилам…», для открытия бесплатной читальни, надзор за которой осуществлялся попечителем учебного округа, необходимо было представить проект устава будущей читальни, с указанием источника ее финансирования и места ее расположения. Сами народные библиотеки могли открываться только с разрешения губернатора, имеющего право закрывать библиотеку без объяснения причин. Состав же фонда ограничивался только темя книгами, которые были одобрены для бесплатных народных библиотек ученым комитетом МНП. А те книги, которые не попадали в эти министерские каталоги, считались запрещенными для народных библиотек.

Здесь нужно отметить, что каталогах Ученого комитета для народных библиотек отсутствовала социально-экономическая литература, книги по истории общественных движений, по аграрному и рабочему вопросам, сочинения революционеров и демократов. Всего было разрешено цензурой около 3 тыс. книг. Многочисленные ходатайства о расширении каталога народных библиотек оставались без удовлетворения. К тому же, самому Комитету этот каталог казался «слишком обширным и далеко превышающим не только умственную потребность, но и меру разумения тех читален, для коих главнейшим предназначены бесплатные народные читальни».

Общественность требовала отмены этих правил, поставивших народные библиотеки в жесткие рамки, и издания новых правил, приравнивавших народные библиотеки в порядке их учреждения к публичным библиотекам. А в виду многочисленных ходатайств, Комитет министров по представлению министра народного просвещения принял новое положение, утвержденное 11 октября 1894 года. Согласно этому положению, чтения проводились под наблюдением представителей духовного и учебного ведомств, а также чтобы нравственная и политическая благонадежность лиц, занимающихся устройством народных чтений, была надлежащим образом удостоверена.

Местное население этот закон не вполне удовлетворял, поскольку сама процедура разрешения занимала много времени. Иногда разрешение было получено тогда, когда обстоятельства дела изменялись, и разрешения чтения становились невозможными. Кроме того, обязательное назначение особого ответственного за чтение лица, хотя и не имелось никаких сомнений в его благонадежности учредителей, ставило иногда в невозможность открыть чтения. Поэтому возник вопрос о разделении народных библиотек на две категории и об издании двух каталогов — полного и сокращенного. По этому поводу велась очень продолжительная переписка.

В 1900 году Министерство народного просвещения, внесло ходатайство об его изменении, в результате которого были утверждены новые правила, высочайше утвержденные 28 января 1901 года, внесшие некоторые облегчения в порядок устройства народных чтений. Директору народных училищ было предоставлено разрешение народных чтений, при этом чтецами могли быть только лица, относительно которых не встречалось препятствий со стороны губернатора. В особых случаях чтения могли производиться по не вошедшим в министерские каталоги произведениям, но каждый раз с разрешения директора народных училищ.

Согласно правилам, изданных Министерством народного просвещения 2 декабря 1902 года, для устройства народных чтений при учебных заведениях МНП, народные чтения устраивались: при училищах, подчиненных Училищным советам с разрешения уездного училищного совета, а при начальных училищах, подчиненных непосредственно дирекциям народных училищ с разрешения инспектора народных училищ; при городских по положению 1872 года и других низших учебных заведениях — с разрешения директора народных училищ; при прочих учебных заведениях по усмотрению их непосредственных начальств, с доведением об этом до сведения попечителя учебного округа, Расходы по устройству народных чтений были отнесены за счет местных средств.

«Правила» от 15 мая 1890 года в связи с внутриполитическими событиями были отменены лишь в декабре 1905 года. Как отмечал «Ежегодник внешкольного образования», с народных библиотек были «сняты путы ограничительного каталога и исключительного надзора, которые не позволяли им нормально развиваться и калечили всю их деятельность». А «Правила о народных библиотеках» 1906 года, по словам видного деятеля в области народного образования В.Чарнолуского, наконец-то обеспечили «возвращение к законному порядку и уничтожение специальной бесправной категории «народных» библиотек».

Им же в 1908 году был выпущен справочник, в котором даны советы по устройству различных общественных институций, включая библиотеки, что, конечно, положительно сказывалось на деятельности библиотек. Чарнолуский также обвинял царское правительство в том, что оно смотрело на библиотечное дело только с административно-полицейской точки зрения и многочисленными ограничениями, запрещениями, формальностями препятствовало его развитию.

9 июня 1912 года издали новые «Правила о народных библиотеках в низших учебных заведениях МНП», которые мало чем отличались от предыдущих правил. И вскоре они были отменены, а 21 мая 1915 года были изданы новые правила. Итог печальный — правовое регулирование библиотек носило надзорный характер, на пути их развития всевозможные препоны, которые, по существу, только препятствовали нормальной деятельности народных библиотек. Цезурная политика и Ученый комитет МНП играли важную роль в формировании правового положения народных библиотек.

Если обратить внимание на все каталоги, издаваемые за исследуемый период правительством, то в них нет ни одной книги на азербайджанском языке, рекомендованной к приобретению для библиотек и чтению. Поэтому необходимо было специальное разрешение от МНП на приобретение книг на своем родном языке, на что уходило много месяцев, и даже лет, прежде чем был получен положительный или отрицательный ответ. Тем не менее, фонды библиотек все же пополнялись и книгами азербайджанских авторов, но их было очень мало, если сравнивать их русскими авторами.

Книжные склады при низших учебных заведениях МНП, при которых имелись народные библиотеки, согласно правилам от 18 января 1904 года, открывались с разрешения местного губернатора и исключительно для продажи книг и изданий, предназначенных для употребления в низших учебных заведениях и для народного чтения при условии, что на это имелось разрешение учредителей данного учебного заведения. При этом они освобождались от уплаты государственного промыслового налога и выборки торговых документов.

Заведование книжным складом возлагалось на одного из преподавателей, изъявивших свое согласие, с вознаграждением за работу (заведовать книжным складом и библиотекой при низшем учебном заведении могло одно и то же лицо. Все сведения о книгах и изданиях печатались в каталогах и повременных списках, издаваемых министерством народного просвещения. Продажа книг и изданий из склада могла производиться только во внеклассное время. А надзор за книжными складами при низших учебных заведениях возлагался на директоров и инспекторов народных училищ. Губернатору принадлежало право в любое время производить общую и внезапную ревизию складов и временно закрывать склады, при наличии обстоятельств, нарушающих общественный порядок и спокойствие.

Несомненно, что большое значение на развитие библиотечного дела в Северном Азербайджане оказал опыт столичных центров царской России и выходившие периодические издания, посвященные вопросам организации, открытия и деятельности библиотек и внешкольного образования. Все законы, уставы, правила, циркуляры, принимаемые Министерством народного просвещения, сказывались на деятельности библиотек всех типов, как в самой России, так и в Северном Азербайджане. Организаторами библиотек-читален в крупных городах были в основном культурно-просветительные общества, частные лица, деятели народного образования.

По материалам книги Э.Вагабовой

| Сокровищницы знаний: первые библиотеки на территории Азербайджана |