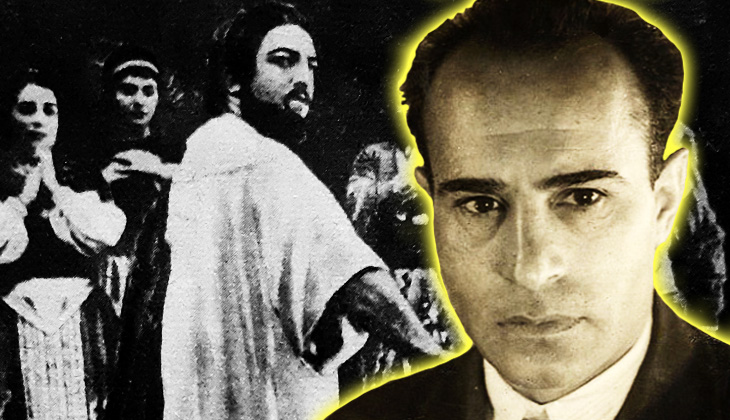

К 1934 году, когда будущего Заслуженного артиста АзССР Алескера Шарифова приняли на должность режиссера в Академический Драматический Театр, за его плечами был уже немалый опыт работы. В 1923 году он оказался одним из числа первых студентов открывшегося в те годы Театрального техникума. В 1926 году досрочно сдав экзамены, поехал в Москву для продолжения своего обучения. Вернувшись в Азербайджан, он с головой ушел в театральный мир.

1920е-1930е годы были годами триумфального шествия героев Джаббарлы. За короткое время на азербайджанской сцене были поставлены пьесы, завоевавшие огромную популярность у зрителей, в том числе «В 1905 году». «Алмас», «Яшар». Работа в окружении выдающихся актеров, непосредственно под руководством Джафара Джаббарлы явилась для Алескера неоценимой школой мастерства. Близкое общение с Джаббарлы помогло ему понять драматурга, его мысли, стремления, поиски.

Примерно в то же время в Баку считали необходимым создать колхозный театр, чтобы продвигать театральную культуру в сельскохозяйственные районы. Когда проект утвердили, Шарифова назначили художественным руководителем колхозного театра. Два месяца труппа Шарифова находилась на гастролях, разъезжая по районам Азербайджана.

Когда Шарифов вернулся в Баку, новым интересным опытом для него явилась постановка в Театре юного зрителя (по приглашению художественного руководителя ТЮЗа Магеррама Ашумова) сказки М.Сеидзаде «Гызыл гуш», написанной по мотивам азербайджанских народных сказаний о борьбе бедняков против ханов и беков. Ознакомившись с пьесой, Алескер счел нужным поговорить с драматургом. Его «пугали» недостатки, которые имелись и в первой пьесе М.Сеидзаде «Наргиз», главным образом то, что народ в пьесе представлял собой пассивную массу и был отодвинут на второй план. Страдающий от гнета, козней злых духов и чудовищ он нуждался в герое-защитнике. И такой герой нашелся в лице юноши, наделенного сверхчеловеческой силой, по имени Полад. Пьеса имела свои особенности, она требовала создания на сцене атмосферы подлинной сказочности, героичности. Но это вовсе не значило — отводить народу роль молчаливого свидетеля подвигов отдельных героев. Режиссер стремился преодолеть недостаток пьесы, но ему это удалось далеко не в полной мере. Спектакль не стал событием в театральной жизни города.

По возвращении в АГДТ Шарифов принял участие в работе над спектаклем «Ромео и Джульетта». А.Туганов был режиссером-постановщиком, Шарифов режиссером. Работа над шекспировским произведением дала Шарифову многое — он понял, что классика требует не только вдумчивой, но и скрупулезной работы, соответственно особому доверию к автору. Только в таком случае классика могла предстать во всем блеске, красоте и богатстве содержания и формы. Тут «дописывать» за драматурга не требовалось.

АГДТ, стремившийся к созданию новых спектаклей о современности, вел большую работу с молодыми драматургами, привлекая к работе поэтов и прозаиков республики. Работа с поэтом Самедом Вургуном и прозаиком Мирзой Ибрагимовым дала блестящие результаты. В течение последних двух сезонов были поставлены и с триумфом шли пьесы «Вагиф» и «Хаят».

Театр с интересом отнесся к предложению молодого киносценариста Имрана Касумова написать пьесу о борьбе бакинских нефтяников за освоение новых месторождений горючего, к его замыслу — связать эту тему с темой происков агентуры международного империализма, протягивающих свои щупальца к нефти. Однако представленная театру автором пьеса «Арзу» («Мечта»), написанная на основе одноименного киносценария, грешила существенными недостатками — эпизодичностью, недостаточно глубокой мотивированностью действий и поступков героев. Между тем, написанная в жанре психологической драмы, пьеса особенно требовала тщательной проработки сюжета, драматического развития событий и характеров. Этот «творческий счет» был предъявлен молодому драматургу режиссером-постановщиком спектакля Шарифовым. Впрочем, Алескер, как всегда, активно помогал автору, подсказывал решение ряда сцен, и это принесло свои плоды. Пьеса стала лучше, хотя недостатки ее невозможно было преодолеть до конца, и они дали себя знать в спектакле. О них подробно говорилось и в рецензиях.

Режиссер-постановщик Шарифов сосредоточил все свое внимание на психологической разработке и развитии образов, чтобы по возможности уйти от «недосказанности».

К премьере был выпущен в театре листок с обращением к зрителям, заметками режиссера, основных исполнителей и художников Н.Фатуллаева и А.Аббасова о художественном оформлении спектакля. Актеры А.Курбанов (Любимов), И.Османлы, Сидги Рухулла, И.Дагестанлы писали об ответственности артиста, создающего образ современника, о тех трудностях, которые стояли перед ними.

Между премьерой «Арзу» (22 декабря 1938 г.) и следующей постановкой Алескера — «Бесприданницей» прошло, казалось, мало времени (24 февраля 1939 г.), но за этот короткий срок он сумел подготовить спектакль, вошедший в историю азербайджанского театра как пример глубоко реалистического прочтения русской классики. Об А. Шарифове заговорили как о талантливом режиссере, сумевшем вновь «открыть» Островского азербайджанскому зрителю.

Алескер Шарифов прекрасно понимал, что успех во многом будет зависеть от исполнителей главных ролей, и потому распределению их придавал первостепенное значение. Он прекрасно знал коллектив, каждого артиста, но долго думал, выбирал, сопоставлял…

Распределив роли, Алескер почувствовал огромное облегчение. Однако трудности были еще впереди. Главное, что тогда беспокоило режиссера — не уйти бы на сцене от психологической драмы, не облегчить бы ее неглубоким, «внешним» темпераментом. Надо было донести до зрителя трагедию униженных людей, добиться полного и глубокого звучания темы «бесприданницы». Режиссер работал с каждым актером в отдельности, разъясняя задачи тех или иных сцен, эпизодов. Он требовал от актеров предельной искренности и душевной теплоты, которую нельзя было «наиграть». Алескер добивался, чтобы актеры жили жизнью действующих лиц, без чего немыслимо искусство сцены. Он не заботился о точном воспроизведении бытовых подробностей. Пожалуй, они ие имели существенного значения для азербайджанского зрителя. Главное — раскрыть общечеловеческие качества, присущие героям драмы, считал режиссер.

Отмечая большую содержательную работу актеров, критик Д.Тальников писал: «… Вообще же все исполнители спектакля прежде всего играют в ансамбле, с определенным для зрителя ощущением связей и взаимоотношений, внутреннего общения, — не на «крике» и внешней темпераментности, а на внутренней мысли и настроениях, на «подтексте», — играют психологические задачи, и в этом несомненная заслуга постановщика спектакля Шарифова».

Такая оценка спектакля говорила о том, что режиссеру удалось верно прочесть одну из труднейших пьес великого русского драматурга. Первая самостоятельная работа над классикой показала, что Алескер Шарифов способен «поднимать» самый сложный драматургический «материал».

В театре шла большая работа по подготовке спектакля о В.Ленине по пьесе А.Толстого «Путь к победе». После премьеры «Бесприданницы» режиссер Адиль Искендеров, несмотря на проделанную большую работу, внезапно прервал ее, вызвал Алескера Шарифова и предложил ему осуществить постановку о Ленине. Алескер, ознакомившись с пьесой, счел нужным отказаться от нее. Он мотивировал свой отказ несоответствием между значительностью темы и качеством ее драматургического воплощения, оставляющего желать много лучшего. Покоренный фильмом «Ленин в 1918 году», Алескер предложил положить в основу пьесы сценарий этого фильма. Руководство театра приняло предложение Шарифова.

С согласия автора сценария А.Каплера режиссер расширил некоторые эпизоды, внес ряд дополнительных сцен. Успех спектакля во многом зависел от распределения ролей и главным образом от выбора актера на роль Ленина. После долгих дебатов худсовет театра остановился на кандидатуре Исмаила Дагестанлы.

Прежде чем приступить к работе, Шарифов ознакомился с огромной литературой, трудами Ленина, относящимися к 1917-1919 гг.

Как известно, кроме Ленина, в спектакле были выведены образы его ближайших соратников, и по этому поводу Шарифов говорил: «Мы много и кропотливо работали над научением жизни и деятельности его ближайших сподвижников. Предо мной, как режиссером спектакля, так же, как и перед художниками-оформителями, стояла большая и ответственная задача. Необходимо было освободить спектакль от всего лишнего и случайного, затемняющего главную сюжетную и идейную линию постановки, добиться, чтобы малейшая сценическая деталь дышала воздухом великих революционных битв».

Режиссер полго думал, как добиться непрерывности сценического действия, предельной достоверности происходящего. Самой сложной и трудоемкой была задача, как она сложилась в процессе работы у постановщика и артиста, создать образ Ленина. Трудности в постижении ленинского образа были поистине огромны. Режиссер требовал or актера передать духовный мир Ленина. В поиске средств сценической выразительности И.Дагестанлы шел от внешнего — портретного сходства, характерности жеста, мимики — к внутреннему раскрытию ленинской творческой мысли, душевного состояния.

Основная идея пьесы раскрывалась в столкновении и острой борьбе противоположных сил. Поэтому режиссер уделял много внимания всем действующим лицам — участникам событий, добивался той событийной действенности, в которой с наибольшей полнотой должны были раскрыться характеры героев и прежде всего главного героя.

Успех спектакля — прежде всего успех И.Дагестанлы, создавшего убедительный образ Ленина; это был успех всего состава исполнителей, в том числе С.Тагизаде (Дзержинский), М.Велиханлы (крестьянин), А.Алекперова (Василий), М.Марданова (Матвеев), Кязим-Зия (Горький), М.Санани (Я. Свердлов). Это была значительная победа, достигнутая театром во втором десятилетии своей истории.

Отмечая заслугу режиссера-постановщика, поэт Самед Вургун писал: «Алескер Шарифов сумел раскрыть внутренний мир образов. Им создана подлинная реалистическая постановка, в которой особенно сказывается умение Шарифова использовать творческие возможности каждого актера… Шарифов спектаклем «Ленин» дал нашей сцене такую ценную жемчужину, что, по моему мнению, это событие никогда не сотрется из памяти».

На азербайджанской сцене был сделан первый крупный шаг в создании на сцене монументального образа Ленина. В этом большую помощь театру оказал опыт мастеров русской сцены. Не копируя их достижения, театр стремился их освоить, пропустить через собственное художническое видение. Именно поэтому постановка была восторженно принята критикой, театральной общественностью, зрителем.

Спектакль, посвященный 20-летию Советского Азербайджана и показанный в дни 70-летия со дня рождения Ленина, продемонстрировал растущее из года в год мастерство азербайджанского театра, его стремление к овладению все новыми высотами театральной культуры. 30-летний режиссер Алескер Шарифов выдержал серьезный экзамен на творческую зрелость.

По книге А.Алиевой «Алескер Шарифов»

| Все дороги ведут в театр: начало творческого пути Алескера Шарифова |