Сложный, противоречивый по своим последствиям процесс завоевания Кавказа со стороны Российской империи получил неоднозначную оценку в рамках исторических дискурсов постсоветских стран, порой формирующихся в прямой или опосредованной зависимости от текущей политической конъюнктуры. Вместе с тем, каковы бы ни были подходы к данной проблеме, очевидно, что одним из наиболее ключевых и фундаментальных результатов этих событий было начало модернизации мусульманских обществ, включенных в сферу доминирования России, процесса их постепенного перехода от традиционного типа к современному. Все это сказывалось не только в изменении социальных отношений и институтов, но и в сломе прежнего общественного сознания, постепенном появлении новых культурных и интеллектуальных ориентиров у мусульманских народов региона.

Эти явления были характерны также для Азербайджана, как и для всех остальных мусульманских обществ Кавказа. Впервые в своей истории оказавшись под политической властью немусульманской империи, азербайджанское общество столкнулось с насущной проблемой осознания своего места в новой исторической реальности и переосмысления своей идентичности, что неизбежно вело к обращению к собственной истории. Не случайно в этот период закладывается основа современной научной историографии в Азербайджане. Есть примеры трудов А.Бакиханова об истории Ширвана и Южного Дагестана, работ ряда местных авторов об истории Карабаха (т.н. «Гарабаг-наме»), Шекинского ханства и т.д.

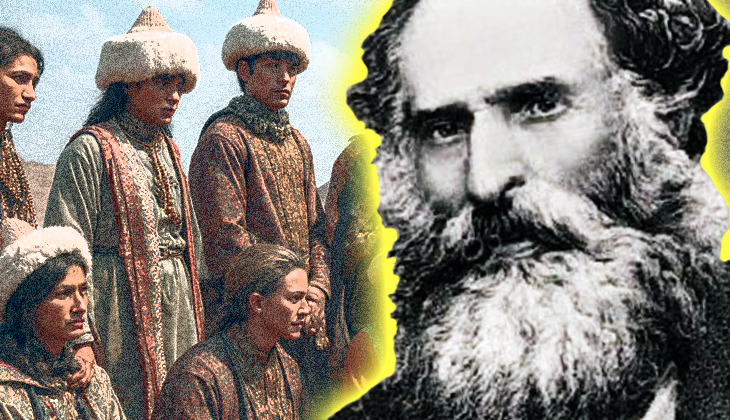

Все эти явления следует рассматривать также в рамках общего роста в Российской империи в первой половине XIX в. академического интереса к истории Востока, в том числе, тюркских народов. Плодотворная научная деятельность Мирзы Казем-Бека (1802-1870) занимает в этом плане особое место в российском востоковедении.

Азербайджанец по происхождению, Казем-Бек был выдающимся востоковедом, первым деканом факультета восточных языков Петербургского университета, основателем школы русских востоковедов. О Казем-Беке часто повторяют слова его ученика и последователя И.Н.Березина о том, что «благодаря особенным обстоятельствам азиатского воспитания и позднейшего европейского развития он соединял в себе обширное восточное знание с европейской наукой».

Необходимость в широком изучении языков и истории народов Востока, с которыми Россия находилась в непосредственном контакте, к началу XIX в. назрела давно. Российская наука в этой области все еще значительно отставала от западноевропейской и в определенной степени зависела от нее.

Касаясь проблемы изучения истории народов Востока, Казем-Бек признавался, что эта область «русскими учеными почти вовсе не разработана». Не случайно сам он старался в меру своих сил наряду с проблемами языкознания, литературоведения, исламоведения, обращаться и к вопросам восточной историографии и источниковедения. В рамках обширного и многогранного научного наследия Казем-Бека его труды по истории тюркских народов занимают важное место.

Казем-Бек был одним из первых ученых в российской науке, который исследовал различные аспекты истории и культуры восточных народов не только на основе трудов современных ему европейских историков-ориенталистов, но и опираясь на широкую базу мусульманских источников на арабском, персидском и различных тюркских языках. Осуществленное им в 1832 г. издание текста рукописи и сопровождающего его текстологического и исторического исследования произведения османского автора первой половины XVIII в. Сеида Мухаммеда Риза «Ас-саб ас-сейар фи ахбар мулюк татар», посвященное истории первых семи правителей Крымского ханства, явилось важной вехой в становлении российской османистики.

Надо сказать, что на раннем этапе своей работы в Казани Казем-Бек не ограничивался лишь преподавательской деятельностью, но и занимался переводами образцов восточной словесности на русский язык.

Первым произведением такого характера, принесшем ему известность как ученому-источниковеду, стала работа о трудах Сеида Мухаммеда Риза. Усилиями молодого профессора Казанского университета было введено в оборот произведение, неизвестное до той поры европейской науке. До начала работы над источником Казем-Бек обратился с письмами к муфтиям Уфы и Таврии, ахунам Казани и Оренбурга, с которыми он поддерживал связь, а также к своему соотечественнику, профессору Петербургского университета Мирзе Джафару Топчибашеву, в надежде обнаружить другие списки рукописи. Однако Казем-Бек был чрезвычайно удивлен, узнав, что труд османского историка об истории Крымского ханства сохранился в единственном экземпляре. Работа над переводом требовала большого усердия, исторической и лингвистической эрудиции, поскольку рукопись была написана на т.н. «высоком стиле» османского языка, представлявшего собой невероятное смешение слов и литературных оборотов из средневекового турецкого, арабского и персидского языков. Для людей, не владевших одним из этих языков либо слабо знакомых с ними, было весьма затруднительно разбираться в этой лингвистической эклектике. Текстологический разбор манускрипта потребовал у Казем-Бека двух лет упорной, скрупулезной работы.

Публикация Казем-Беком этого труда явилась важным вкладом как в становление российской османистики, так и в изучение истории Крыма, т.к. это произведение до сегодняшнего дня остается одним из важнейших источников по истории Крымского ханства.

Сам Казем-Бек следующим образом обосновывал важность данной рукописи для исторической науки и российского востоковедения: «Я нахожу, что она содержит в себе новейшую историю крымских ханов и любопытные происшествия, касательно России, Турции, Польши, Германии, принесет большую пользу ученому свету и в некоторых случаях может даже служить материалом для историков выше- указанных государств».

Эта работа после публикации довольно быстро нашла признание и в западном востоковедении, и Лондонское Королевское Азиатское общество обратилось к Казем-Беку с просьбой перевести текст рукописи на английский язык. Однако ученому пришлось отказаться от этой идеи ввиду «возвышенного» стиля изложения и перенасыщенности текста источника восточными метафорами, витиеватыми фразами, значительно усложнявшими их адекватный перевод не только на английский, но и на русский языки.

В ходе работы над названным османским источником Мирза Казем-Бек обратил особое внимание на события российской и татарской истории 1660-го года, а именно на сообщения некоторых авторов о кратковременном взятии татарами Астрахани в это время. Для уяснения столь любопытного исторического сведения Казем-Бек обратился как к ряду русских, так и турецких источников. Результаты научных изысканий автора нашли свое отражение в его работе «О взятии Астрахани в 1660 г.», опубликованной в 1835 г. в Ученых записках Казанского университета.

Не менее значительным вкладом Мирзы Казем-Бека в российскую историческую тюркологию стала публикация его «Исследований об уйгурах» в 1841 г., поскольку история этого народа представляла собой малоизученную тему в европейской востоковедческой науке. По признанию самого автора, «никакое имя в истории северных народов и Центральной Азии» не казалось «столь занимательным в отношении к древним памятникам словесности и, вместе столь неопределенным по своему значению, как название Уйгур».

Действительно, в тот период среди ориенталистов шли оживленные дискуссии не только об этническом происхождении и ранней истории уйгуров, но даже об этимологии самого этнонима. Мирза Казем-Бек стал, по сути, пионером в исследовании данной темы в российской ориенталистике. Его исследование способствовало прояснению немаловажных аспектов данной проблемы, и ряд его выводов лег в основу дальнейшего развития уйгуроведения в России.

Не будет, пожалуй, большим преувеличением сказать, что для европейского востоковедения XIX в. одной из наиболее сложных и загадочных проблем в области исторических исследований оставалась древняя история тюркских и монгольских народов. Причин тому было несколько. Прежде всего, считалось, что кочевые народы Великой степи, в отличие от земледельческих оседлых сообществ, стояли на довольно низком культурном уровне, были далеки от письменной культуры, а потому не могли оставить после себя сколько-нибудь значимых письменных памятников сугубо исторического характера. Мирза Казем-Бек в этом плане не преминул отметить, что знания таких народов о собственной истории ограничены исключительно их преданиями, которые «переходят от поколения к поколению, от племени к племени и живут вместе с памятью народа», часто оставаясь без всякого изменения. Вместе с тем, несмотря на возможность различных форм их передачи, «главный их характер всегда неизменен», и из них всегда можно извлечь «много истинного и полезного».

Также нужно добавить, что к середине XIX в. не было еще сделано феноменальных открытий тюркских письменных памятников – каменных стел с руническими надписями на реке Орхон эпохи второго Тюркского каганата, буддийских и манихейских памятников уйгурской письменности из Восточного Туркестана и т.д. Поэтому Казем-Беку приходилось удовлетворяться теми сведениями, которые были накоплены европейской наукой к 1840-м гг.. В условиях, когда европейская археологическая наука находилась еще в зачаточном состоянии, и, тем более, не проводилось никаких систематических археологических изысканий в евразийских степях, вполне естественно, что черпать информацию о древних кочевых народах и племенах можно было лишь из исторической литературы соседних с ними оседлых обществ – китайской, античной европейской и мусульманской.

Безусловно, наиболее полный свод такого рода сведений содержался в многочисленных китайских источниках, в основном, в династийных летописях или хрониках. К первой половине XIX в. европейская синология добилась ощутимых успехов. Эта наука еще в 1814 г. стала предметом университетского преподавания во Франции, а впоследствии также в Англии и Германии.

Таким образом, когда Мирза Казем-Бек решил обратиться к исследованию истории уйгуров, в его распоряжении была научная и справочная литература, наработанная первым поколением европейских и русских синологов. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что Казем-Бек отмечал и слабые стороны и недостатки трудов этого поколения ученых.

Основным методологическим подходом Казем-Бека для прояснения спорных или неизученных аспектов древней истории уйгуров было параллельное использование или, вернее, сравнительный анализ данных китайских и мусульманских источников. Он сам писал об этом, что решившись представить свои изыскания «на суждение ученого сословия», он счел необходимым изложить «в них все, что мог найти примечательного о сем предмете в восточных и китайских источниках, краткий обзор истории племени и народа, носившего это название», т.е. «уйгуров». В частности, он широко обращается к произведению хивинского автора XVII в. Абуль-Гази Бахадур-хана «Родословная тюрок» («Шаджара-и тюрк») для объяснения этнонима «уйгур» (или «уир», «уюр»), и выводит это слово из тюркского глагола «уймак», означающего «предаваться, последовать, прилепляться, соединиться».

Надо сказать, в подобной интерпретации этимологии этого слова Казем-Бек не был оригинален и следовал логике средневековых автором тюркских генеалогических мифов «Огуз-наме» – Рашид ад- Дина и Абуль-Гази. Но В.Радлов, основываясь на сравнительно-грамматическом анализе данных ряда тюркских языков, отвергал данный подход Мирзы Казем-Бека. Впрочем, надо сказать, что Радлов не был согласен и с некоторыми научными выводами Казем-Бека в области грамматики тюркских языков, поскольку тот якобы часто игнорировал фонологические особенности слов, а потому мог говорить об идентичности тех или иных слов или их частей только лишь по их внешнему фонетическому сходству. Исходя из этого, Радлов не мог согласиться с отождествлением слов «уир» и «уй- гур», которые проводил в своей работе Мирза Казем-Бек. И в данном вопросе Радлов делал следующий вывод: «Абуль-Гази и Казем-Бек в качестве литературно образованных тюрков, поддерживая предание, выставленное Рашид ад-Дином, лишь пытаются придать упоминаемой в нем этимологии лучшее звучание».

Безусловно, значительную сложность для исследователя истории кочевых народов, в том числе, и уйгуров, при обращении к китайским династийным хроникам создает, как признавался Радлов, «трудность разбора собственных имен, передаваемых в крайне искаженном виде, чем затрудняется ориентирование в собственных именах как лиц, так и местностей».

К этому следовало бы добавить, что подобный труд вдвойне сложен для первопроходцев в изучении этой темы, поскольку им приходилось полагаться лишь на собственную эрудицию и интуицию. Тем сложнее было работать с китайскими источниками авторам, изучавшим историю тюркских народов по китайским источникам и вы- нужденным пользоваться их переводами на европейские языки.

Для Мирзы Казем-Бека, как одного из первопроходцев в изучении древней истории уйгуров, выяснение смысла множества специальных терминов и этнонимов, которыми обозначались различные тюркские и монгольские племена в китайских летописях, представляло собой одну из наиболее сложных научных задач. Еще более запутывало дело то, что одни и те же племена и народы получали различные наименования в разных хрониках и в разные периоды. При этом, сам не владея китайским языком, Казем-Бек должен был пользоваться трудами французских синологов или полагаться на переводы своего выдающегося со-временника – Иакинфа Бичурина. В целом, пытливый ум и научная эрудиция Казем-Бека позволили ему справиться с этими трудностями.

Сам он следующим образом объяснял особенности формирования корпуса тюркской и монгольской этнонимики в китайских исторических летописях: «В большой части иероглифов, составляющих собственные имена или отвлеченные имена, при анализировании по частям, каждый слог имеет свое собственное первоначальное значение; таким образом: хиюн-ю может иметь значение – проданный раб; куей-фан – чертовский; хун-ну – злой, дурной раб; тукиюй – злая собака; наконец, тчесс – правящий телегами и гао-гюй – высокая телега. Правда, нам могут сделать возражение, что эти наименования могли быть даны этим народам самими китайцами, и, следственно, они могли быть составлены сообразно с понятиями, которые китайцы имели об этих варварах Севера; но мы знаем, наверное, что некоторые из сих имен и многие другие взяты китайцами у тех самых народов, которые назывались ими еще до появления их наименований в летописях китайских. Все, что китайцы могли делать при переложении на свои иероглифы звуков, составлявших наименование какого-нибудь племени или народа, это – подобрание ключей, иногда имеющих по своему назначению смешной смысл, в совокупности более или менее соответствующих их понятию о тех племенах или народах, и составляющий что-то вроде каламбура. Например, гоей-гу или ойгуры, как мы уже говорили выше, по принятии ислама, китайцами переименованы в гоей-гоей или хои-хои, что значит – возвращение (тут разумеются обращенные от своей веры); хун-ну, имеющее в китайском языке значение злой раб, переименовано императором Ван-Маном в 15 году по Р.Х. на гунн-ну, что значит покорный раб; ибо в это время хунны покорились могущественному Ван-Ману и находились в подданстве Китая».

В целом, Мирза Казем-Бек делил историю уйгуров на несколько основных этапов, связанных с важнейшими вехами их этнополитической эволюции. Древнюю историю уйгуров Мирза Казем-Бек представлял эпохой, почти покрытой мраком неизвестности, ибо, по его мнению, скудные и не всегда поддающиеся логическому толкованию сведения, заключенные в китайских летописях, не могли дать ясного представления о жизни этого народа. При этом в оценках автора сказывалось господствовавшее в европейской науке представление о кочевых народах прошлого как о «варварских» племенах, хоть и могущественных, но погрязших в беспрестанных раздорах и несогласии, происходивших «от всегдашнего и глубокого невежества».

Сочный язык Казем-Бека отличался особой выразительностью и был далек от сухого академического стиля, которым отличались научные работы последующих поколений востоковедов и историков. Поэтому труд его скорее читается как художественное произведение, полное ярких сцен, воздействующих на читателя не только на умственном, но и эмоциональном уровне, и потому глубоко запечатлевающихся в его сознании.

Казем-Бек относил начало письменной фиксации истории древних уйгуров, называвшихся в китайских летописях «тчессами», к концу II – началу I в. до н.э. Однако «тчессы» в это время и в течение пяти последующих столетий не проявляли особой активности и ничем себя не проявили — «Они вели скромную жизнь между родственными с ними поколениями, в союзе с равными с ними по силам и в покорности к сильнейшим, а иногда, при случае, отличались между своими соплеменниками и обращали на себя их внимание».

Следует особо отметить, что научная проницательность Казем-Бека дала ему возможность высказать идею о гетерогенных этнических корнях уйгурского народа, принятую и в современном уйгуроведении. Он выдвинул предположение, что наряду с «тчессами», другим этническим источником формирования уйгуров стал народ, или «племя дили» (динлины), иначе называемый в китайских источниках «гаоче» или «гаогюй», что означало «высокие телеги».

Как известно, это были тюркоязычные племена, представлявшие собой «самых многочисленных кочевников монгольских степей» и занимавших территорию от Центральной Монголии до Северного Казахстана.

По словам Казем-Бека, «многочисленные поколения сего народа, таким образом, смешавшиеся с тчессами, незаметным образом обменялись обычаями, и даже, в последствии, самими названиями; наконец, по усилении, тчессо-уйгуры составляли одну важную и более просвещенную часть его, которое собственное имя, по преобразовании в хой-хор или хойхэ, сделалось общим для всего гаогюйского племени».

Таким образом, Мирза Казем-Бек, исследуя данные китайских летописей и сравнивая их с информацией мусульманских источников, пришел к выводу о том, что племена, являвшиеся предками уйгуров и известные в древних хрониках под различными наименованиями «гаогюй», «хойхэ» или «хойхоры», были народом тюркского происхождения. Они ассоциируются с теми этническими группами, которые впоследствии получили название «теле», что означало «тележники» или «высокие колесницы», и сыграли выдающуюся роль в сложных этнополитических процессах, происходивших на территории нынешней Монголии, Восточного Туркестана и Семиречья.

Казем-Бек говорил о том, что в начале VI в. «гаогюйцы» или «теле» делились на 15 основных колен или племен и занимали пространство к западу от Алтая и севернее Урумчи вплоть до степей Северной Сибири. С начала V по середину VI в. они находились под политической властью жуан-жуаней, народа, соединившего в себе прамонгольские племена авар (ухуаней), сяньби, татар, и поглотившие многочисленные гуннские племена.

С образованием первого Тюркского каганата с центром у реки Орхон племена «теле», в состав которых входили уйгуры или «токуз-огузы» как они сами себя называли, влились в т.н. Тюркский эль или народ. Они играли активную политическую роль в эпоху как первого, так и второго Тюркского каганата. Но, в конце концов, в середине VIII в. на руинах Восточнотюркского каганата было создано новое государственное образование, которое получило название Уйгурского каганата. Оно просуществовало до 840 г. и было разрушено под ударами енисейских кыргызов.

С тех пор судьба уйгурских племен сложилась по-разному. Значительная их часть из них была вынуждена мигрировать на юг в Восточный Туркестан, где продолжалось существование уйгурской государственности в разные периоды и в разных формах. Таким образом, та предварительная схема этнополитической истории уйгурского народа, которую обрисовал в своих очерках Мирза Казем-Бек, несмотря на некоторые неточности, обусловленные новизной и сложностью темы, а также недостатком источникового материала, явилась базовой моделью для последующих исследований в области уйгуроведения в России.

По материалам Ш.Мустафаева, из сборника «Казембековские чтения»

| Деятельность азербайджанского ученого М.Казем-Бека в Казанском университете (1826-1848) |