Т.Керимов

В связи с горно-равнинным рельефом и хозяйственными занятиями населения, в Азербайджане в XIX в. вьючно-верховой транспорт имел большое значение. Даже в равнинных местностях, где сподручнее был колесный транспорт, в непогоду, когда дороги приходили в непригодность, для передвижения и перевозки грузов прибегали к этому виду транспорта.

В качестве вьючного и верхового транспорта в Закавказье, в том числе и в Азербайджане, использовали обычно лошадь, осла, мула, в некоторой степени верблюда. В некоторых местах для перевозки тяжестей использовался также рогатый скот (волы, буйволы), в Ленкоранском уезде — зебу.

В быту азербайджанцев сохранялся богатый опыт по использованию вьючных животных и уходу за ними.

Помимо лошадей и верблюдов в качестве вьючного транспорта использовался также крупный рогатый скот. Об этом свидетельствуют архивные и полевые материалы.

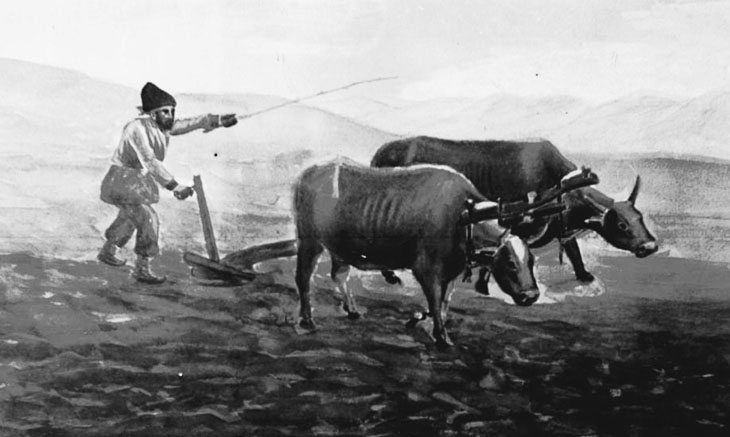

При перекочевках на высокогорные яйлаги для перевозки тяжестей использовали волов, буйволов, иногда коров. Нагрузив их домашним скарбом, поднимались на горные пастбища, богатые луговой травой.

Использование крупного рогатого скота в качестве транспорта имело место и в воинских частях. В одном из документов 1805 г. упоминается об использовании сотен буйволов и волов для перевозки различного военного снаряжения. Об этом свидетельствуют и архивные материалы 1820-1830-х годов.

Использование крупного рогатого скота для верховой езды не было характерно для Азербайджана. Буйволы и быки, приносящие большую пользу своему хозяину, считались священными. В связи с этим, по обычаю, использовать быка в качестве верхового животного считалось грехом: кто делал это, был презираем в глазах народа.

Быков и буйволов приучали к работе с 3-4 лет. Но опыт показывал, что более пригодными к работе они становились к 5-6 годам и использовались до 9-10 лет. Затем они шли на убой. Для приучения к работе крупный рогатый скот оскопляли в возрасте 6-9-ти месяцев (быков с 2 лет). Оскопление производилось обычно в мае. Этим занимались местные специалисты.

С целью приучения быка или буйвола к ношению грузов к спине его привязывали тяжесть и держали в таком состоянии некоторое время. Вообще, на животных, впервые используемых в перевозке грузов, в западной зоне чаще перевозили соль, т. к. это была очень тяжелая ноша. Трудно приучаемые в работе животные быстрее привыкали к ней при перевозке соли на далекие расстояния.

Для навьючивания быка или буйвола употреблялось специальное седло (набитый соломой палан), которое укреплялось на спине животных; особым способом. Очень часто эти паланы служили и для верховой езды. В таких случаях стременами и подпругами одновременно служила крепкая веревка.

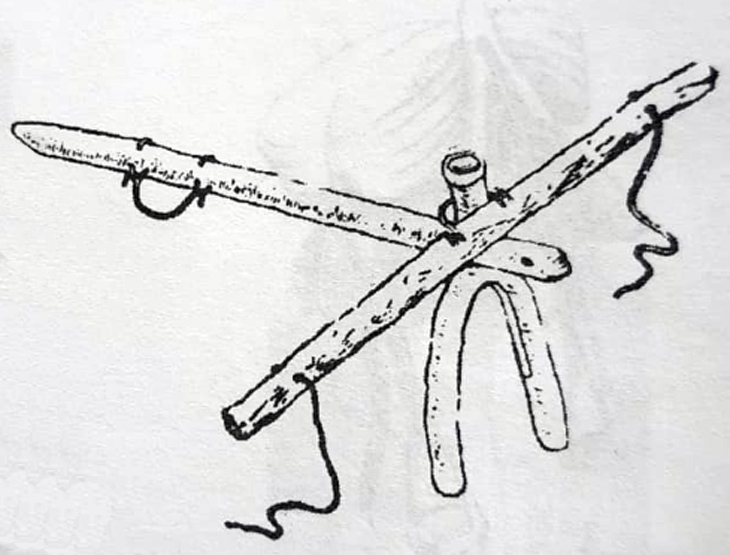

Чтобы приучить быков (или буйволов) к упряжке, их впрягали в ярмо и заставляли тащить тяжелое бревно или камень. Это продолжалось до тех пор, пока животные не привыкали к ярму.

У животных, идущих в одной упряжке, связывали веревкой рога, чтобы они не могли тянуть в разные стороны и не ломали ярма. Затем животных, приученных к ярму, впрягали в паре с другими быками в арбу или к молотильной доске и молотили зерно.

И буйволы, и быки приучались к ярму постепенно. Ярмо должно было быть свободным и гладким, а также правильно насаживаться. В противном случае животное могло покалечиться. При хорошем уходе буйволы были работоспособны в течение 10-12 лет.

Как вьючное и упряжное животное высоко ценился буйвол, более сильный по сравнению с быком. Буйволы долго не теряли своего значения в области транспорта и после появления автомобилей. Считающийся верным помощником лошади и сельхозтехники, буйвол до последнего времени оставался вспомогательной тягловой силой (50-60%) в болотистых местностях Азербайджана.

Исследователи считают, что буйвол по сравнению с волом обладал большей физической силой, он мог в течение долгих лет работать как тягловая сила. Буйвол не боялся стоячих вод и плохих, грязных дорог. Вместе с тем он требовал много корма и не выносил холода и сильной жары. Он не был пригоден для дальнего зимнего извоза.

В Гейчайском, Шемахинском и др. уездах буйволиц также использовали как тягловую силу. Например, в Елисаветпольском и Ленкоранском уездах их использовали как молочный скот. А в Губинском уезде например их использовали в одинаковой степени как тягловую силу и как молочный скот. Тягловая сила буйволов зависела от условий работы.

Исследователи, а также народный опыт свидетельствуют, что в летний период буйволы лучше работали в прохладное, ночное время.

Пригодность буйволов к работе в прохладное время нашла свое отражение в фольклоре.

Хотя работоспособность буйвола по сравнению с быком была выше, в народе отдавали предпочтение быку, т.к. он мог работать в любое время и требовал меньше ухода.

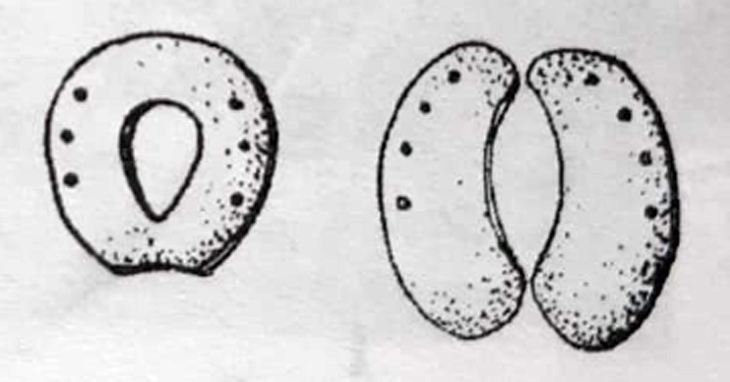

Чтобы поднять работоспособность быков и буйволов, их подковывали. В связи со своеобразием буйволиных копыт, их подковы отличались от лошадиных. Так, их подковы имели форму полумесяца и состояли из двух частей. При подковке быков пользовались специальными станками.

В Ленкоранском уезде был распространен зебу, который использовался как вьючное животное и тягловая сила. Он был завезен сюда из Ирана, в частности, из Гиляна. Зебу использовали в сельскохозяйственных работах: при пахоте, обмолоте пшеницы и риса и т. д.

В первой половине XIX в. все грузовое и пассажирское сообщение на дальние расстояния было караванным. Караван обычно состоял из верблюдов и лошадей. Верблюды преимущественно участвовали в караванах, идущих на большие расстояния. Повсеместно в Азербайджане лошади употреблялись для местного сообщения — для езды и перевозки грузов — в большей степени, чем верблюды.

С появлением железной дороги караваны в значительной степени утратили свое значение. Хотя караванное сообщение еще продолжалось, но в тех местах, где была железная дорога, караваны уступили ей место. Железная дорога открыла возможность быстрого и более дешевого передвижения. В связи с ее появлением началось сокращение поголовья верблюдов и лошадей.

По материалам книги автора