Баку, XIX век. На улицах города и в местах скопления людей слышны выкрики настойчивых мальчишек с кувшинами и со стаканом в руках: «Ширин су вар, ширин су!» А, начиная с 21 января 1917 года, к этим словам ещё добавилось: «Шолларская вода!»

Это небольшое добавление означало, что произошло важное событие в жизни Баку – пущена в эксплуатацию водопроводная линия, поставляющая питьевую воду в столицу из далёкого местечка Шоллар, расположенного от города на 177 км, недалеко от границы с Дагестаном, в 2 км от железнодорожной станции Худат на линии Баку — Москва. До станции Насосный вода текла самотёком.

До введения в строй Шолларского водопровода население Баку испытывало острую потребность в воде. В начале XIX века, когда Баку состоял из одной крепости, город снабжался водой из двух, а затем трёх водопроводов, которые с расширением территории города и ростом населения не удовлетворяли потребности. Жители, заселявшие территорию форштадта, не имея возможности пользоваться крепостной пресной водой, рыли колодцы, которые не всегда давали пригодную для питья воду.

«Издревле существовали здесь кягризы — система колодцев, соединённых подземными ходами — штольнями. Столетиями брали из кягризов мутную солоноватую воду, от которой воротил морду даже иной верблюд», — писал бакинец, писатель Евгений Войскунский в эссе «Трудный путь воды».

Город использовал также воду, привозимую на баржах из рек Куры и Волги по дорогой цене — 1 копейка за ведро. Особенно обострилась проблема водоснабжения с последней трети XIX века, когда Баку, в связи с развитием нефтяной промышленности, стал крупным промышленным центром. Проблема нехватки питьевой воды усилилась многократно — в городе всё чаще появлялись случаи заболевания холерой, дифтерией, скарлатиной, брюшным и сыпным тифом.

Назревала острая необходимость решения этой проблемы, поэтому в конце 1860-х годов в окрестностях Баку начались изыскания источников питьевой воды. Бакинская городская дума и управа также рассматривали различные проекты по проведению в город воды. В качестве возможных вариантов рассматривалось строительство водопроводов из Загульбинского источника (близ Баку), источников, расположенных на северо-восточной оконечности Абшеронского полуострова, из реки Куры и других. Однако по разным причинам эти проекты не приняли.

В связи с дефицитом воды городские власти приняли решение о временном снабжении населения опреснённой водой. 6 августа 1893 года начал работать опреснитель мощностью 30 тысяч ведер в сутки, построенный Товариществом «Бакинский док», которое стало продавать воду по цене 0,5 копейки для населения и 0,625 копейки — для промышленных нужд. Но выяснилось, что производительность опреснителя низкая, качество её ещё ниже, поэтому опреснённую воду использовали в основном лишь для технических целей. Несмотря на это, продолжала сохраняться острая необходимость в строительстве крупного водопровода, способного доставлять от 2–3 миллионов ведер воды в сутки.

Городская дума приняла решение построить новый опреснитель конструкции Н.Ягна мощностью 70 тысяч ведер в сутки к 1899 году. За первые 80 миллионов ведер город должен был платить Ягну и обществу по 0,7 копейки за ведро, а в дальнейшем — по 0,5 копейки. Но проблема нехватки питьевой воды для населения оставалась.

Возвращаясь к вопросу о водопроводе, ещё в 1879 году на заседании Бакинской городской думы её член, гласный Гаджи Зейналабдин Тагиев, предложил ассигновать на изыскание воды и составление проекта будущего водопровода сумму в 1000 рублей. При его непосредственном участии была создана комиссия по строительству водопровода.

Под руководством геолога Бецевича выяснилось, что количество подпочвенной воды, собранной в самом городе и его окрестностях, достаточно для местного потребления, однако её качество было неудовлетворительным. В 1884 году инженер Ленц нашел воду в бакинских селах Маштага и Бузовны, однако она оказалась непригодной для питья из-за высокого процента содержания солей, а её очистку признали нерентабельной.

По поручению Бакинской городской управы в 1894 году разработали три конкурсных проекта по водоснабжению Баку из реки Куры, составленные инженерами М.Алтуховым, А.Дюмоном и Г.Ройтом. Однако по причине активного сопротивления этому строительству со стороны поставщиков воды из Куры эти проекты комиссия не приняла.

Поворотным моментом в истории водоснабжения Баку можно считать прибытие в город в 1899 году известного английского инженера Уильяма Линдлея (1853—1917). Бакинская дума пригласила его для составления проекта водопровода из реки Куры. Впервые он прибыл в Баку в октябре 1899 года и занялся исследованиями. В результате предварительного изучения источников водоснабжения он пришёл к заключению о необходимости проведения изысканий подпочвенной и родниковой воды.

Выступая с докладом в городской комиссии по водоснабжению, Линдлей отмечал, что «…наилучшее водоснабжение города Баку — это водоснабжение из подпочвенных и родниковых вод и что с технической, качественной и количественной стороны подпочвенная и родниковая вода для Баку может быть только желательной».

Он убедительно доказывал, что возвышенные равнины, расположенные между Гусаром и Хазрой, очень богаты подпочвенными водами, образующимися от таяния снегов на вершинах гор Шахдага и Шахбуздага и от обильного количества атмосферных осадков, выпадающих в этой местности. Однако предложение Линдлея не сразу получило поддержку и одобрение. Часть гласных городской думы настояла на отклонении предложения комиссии по водоснабжению о выделении денег на производство изысканий подпочвенной и родниковой воды. Дума поручила Линдлею произвести изыскания и составление проектов водопровода из рек Куры и Самура.

Тем не менее идея Линдлея получила поддержку немалой части городских гласных, а также общественности. Горячим сторонником проведения изысканий подпочвенной и родниковой воды был известный предприниматель и благотворитель Гаджи Зейналабдин Тагиев. В 1901 году он предложил произвести изыскательские работы Линдлея за свой счёт и ассигновал с этой целью 25 тыс. рублей. Борьба между сторонниками и противниками идеи Линдлея в конце концов завершилась победой первых.

В мае 1901 года Линдлей предоставил доклад Бакинской городской думе, после чего, 23 июня 1901 года, его проект утвердили. В 1902 году на экстренном заседании думы вопрос об изысканиях подпочвенных вод был решён положительно. Ассигновали средства из городского бюджета на начало работ в районе Худат — Хачмаз, где располагались родники. Первые работы заключались в бурении скважин с целью определения глубины уровня воды и её количества. Первую скважину заложили около родника Шоллар недалеко от станции Худат. До мая 1904 года было пробурено 44 скважины. Однако политические события, начавшиеся вскоре в Баку (рабочие стачки, межнациональная резня, а также несколько эпидемий холеры), временно приостановили решение вопроса о городском водопроводе.

И только в 1908 году городская управа вновь приступила к работам. 25 марта 1909 года Линдлей представил думе три проекта водоснабжения города Баку и его районов: из рек Куры, Самура и Шолларских источников. Вопрос строительства водопровода был окончательно решён 5 мая 1909 года. Рассмотрев все преимущества грунтовых вод перед речными, дума утвердила проект водоснабжения из источников Шоллар, Фарзали-оба и постановила ходатайствовать перед правительством о выпуске займа для финансирования работ.

30 марта 1910 года договор с Линдлеем был заключён. Согласно договору, ему передавалось общее руководство и контроль над подробным проектированием и сооружением Шоллар-Бакинского водопровода, а также надзор за эксплуатацией водопровода в течение года после введения воды в городскую сеть. Линдлею город передал общее руководство строительством. Кроме того, он должен был проводить надзор за эксплуатацией водопровода и сопряжённых с ним отраслей в течение года после введения воды в городскую сеть.

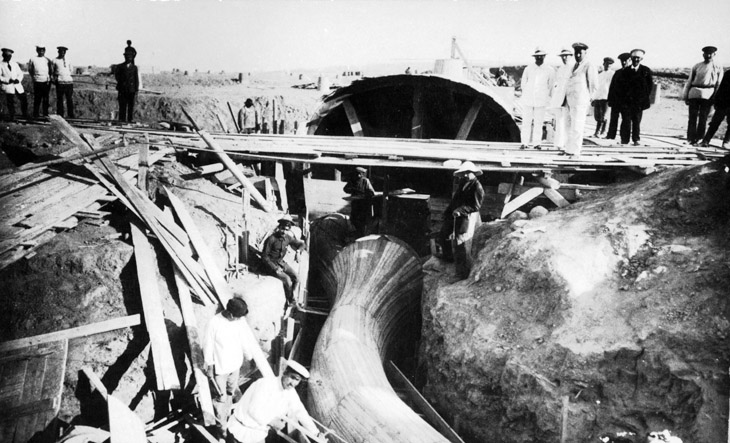

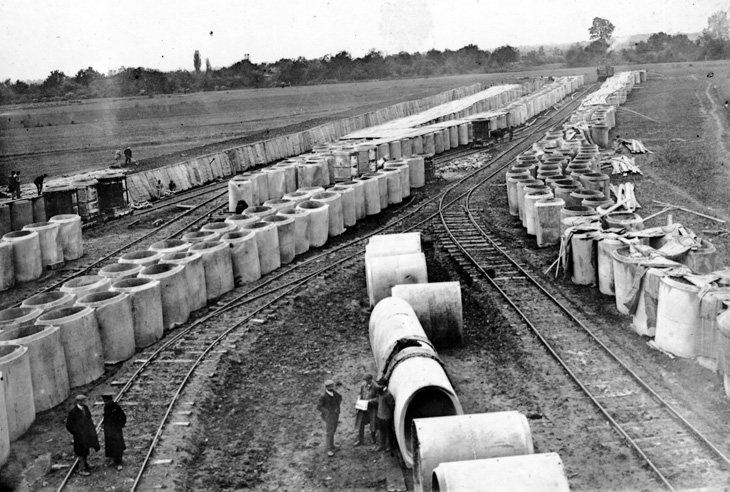

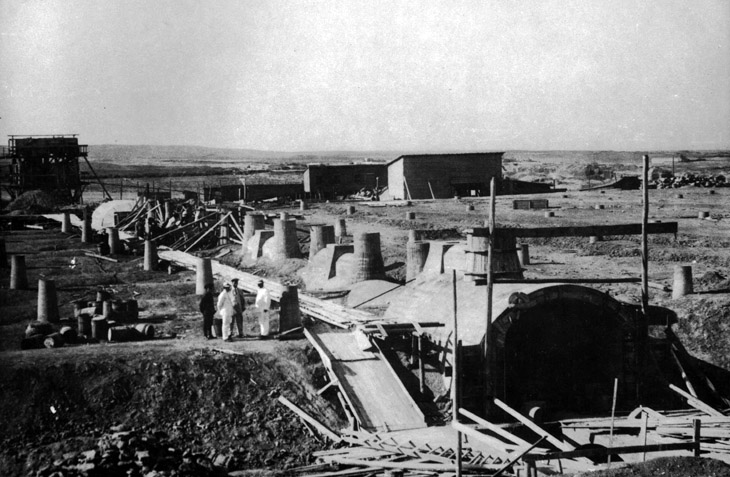

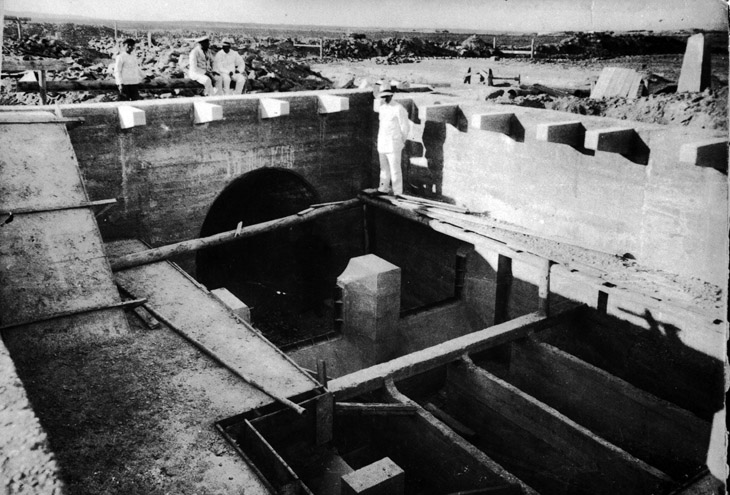

Основной датой начала работ следует считать момент заключения договора с фирмой «Подрядчик Гриффитс и Ко» с ограниченной ответственностью на исполнение бетонного водовода, т. е. 14 февраля 1911 года. Согласно этому договору подрядчик должен был всю принятую на себя работу закончить в течение 36 месяцев. Строительные работы начались в 1911 году. Велись они медленно, потому что фирма-подрядчик не соблюдала условия договора. Вскоре возник ещё ряд трудностей, которые заметно повлияли на задержку строительства — отсутствие достаточного количества рабочих рук, эпидемия малярии и начавшаяся Первая мировая война.

В январе 1912 года в связи с представленным Бакинской думой ходатайством император Николай II издал указ о переходе определённого количества земель в собственность города Баку. К лету 1913 года подрядчик уложил 18 575 метров напорного провода из чугунных труб диаметром 800 мм и около 5000 метров сифонов диаметром 1200 мм, а также закончил одну буровую из 13 обусловленных договором. Однако городское управление усмотрело медленность в производстве как бетонных труб, так и работ по бурению скважин. Работа была прекращена. В связи с этим городские власти решили передать работы Отделу по постройке водопровода. После юридических проволочек работу возобновили лишь в ноябре 1913 года.

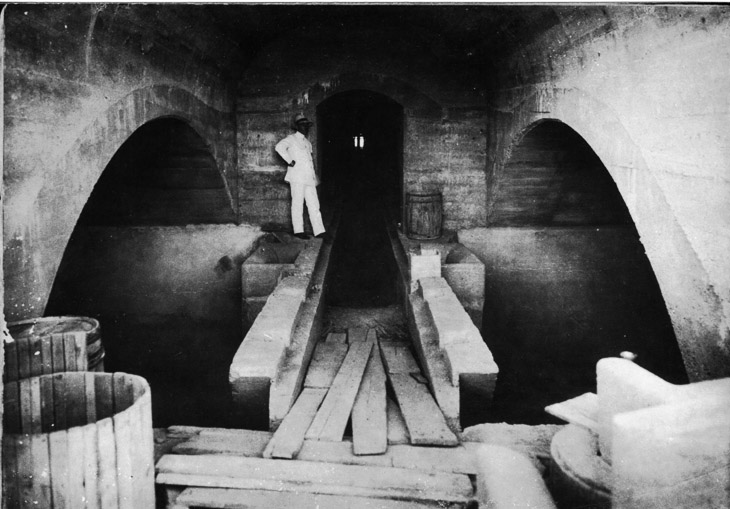

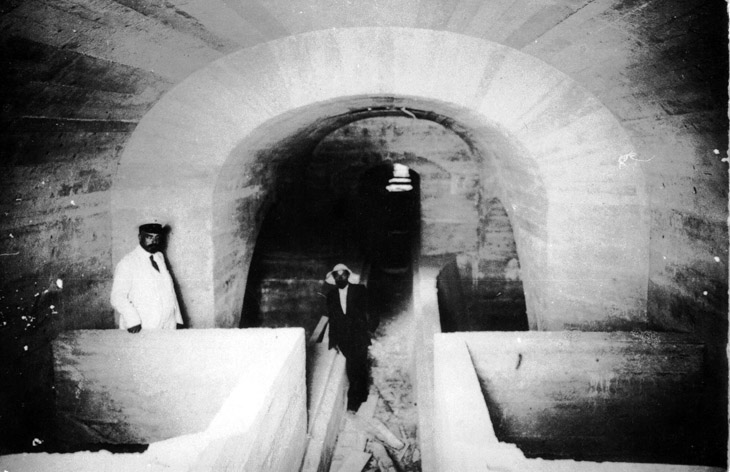

Помимо бетонного водовода и сооружений для постройки водопровода строились резервуары для сбора и хранения воды, насосная станция в Сумгаите с установкой и монтажом машин для перекачивания в город всего количества воды, поступающей из Шоллара, прокладывалась городская сеть. Было куплено 846 000 пудов чугунных труб по цене 1 рубль 43 копейки за один пуд с доставкой из Макеевки. Фирма Ашерслебен (Германия) изготовила, доставила и установила три двигателя системы «Дизель», мощностью 600 л. с. каждый, соединённых с насосами на общую сумму 360,000 рублей. Бурение скважин производилось французской компанией под личным контролем Линдлея.

Начавшаяся война привела к нарушению железнодорожного сообщения, что отразилось на своевременных поставках необходимых материалов и, прежде всего, цемента. Однако, несмотря на все трудности, основную часть водопровода и необходимых сооружений закончили 6 декабря 1916 года.

Таким образом, строительство Шоллар-Бакинского водопровода продолжалось почти шесть лет. В течение всего периода строительства городом было заключено 35 договоров и дано свыше 170 крупных заказов.

Наконец, 21 января 1917 г. по Красноводской улице (позднее С. Вургуна) пошла первая струя. Водопровод Шоллар – Баку длиной почти 180 км, на тот момент самый грандиозный и дорогостоящий в Европе, после многих лет строительства заработал. К этому времени в городе построили каменные будки с куполом наверху, где установили краны и водяные счётчики. Почти весь город высыпал на улицы, чтобы принять участие в долгожданном празднике. Тысячи людей заполнили площадь и её окрестности. Чиновники гражданского и военного ведомства, члены городской управы стояли вокруг «Фонтана». Здесь же находилась местная знать — нефтепромышленники, миллионеры, именитые купцы и коммерсанты.

Честь первым открыть кран была оказана Тагиеву. Эту честь Гаджи разделил со старым кузнецом, самоотверженно потрудившимся на прокладке водопровода, — мастером Агаджавидом. Прозрачная вода, сверкая как алмаз, потекла из крана. В тот день сделали многочисленные жертвоприношения, накрывали столы, раздавали пищу и одежду беднякам.

Таким образом, через 17 лет после первых изысканий и исследований и спустя более 6 лет после начала строительства водопровода город Баку получил шолларскую воду. Потребовались долгие годы обсуждений и споров, изысканий и расчётов, и, наконец, город Баку обрёл постоянный источник водоснабжения. Вода подавалась три раза в день — утром, днём и вечером. Горожане приходили с вёдрами и с талонами, которые приобретали в отделе снабжения Бакинской городской думы, на которых указывался оплаченный объём воды. Но особенно радовались мальчишки своему неожиданному «бизнесу», бегая по людным местам, продавая воду выкриками: «Ширин су вар, ширин су! Шолларская вода!» В отдалённые кварталы города воду доставляли на арбах.

Такой метод продажи воды функционировал вплоть до 1930 года. Всего протяжённость городской водной распределительной сети составляла 163 км, и она охватывала 1108 домов. Для того чтобы обеспечить и других горожан водой, было построено около 100 пунктов продажи воды в разных частях города. Стены водопровода заливали послойно, изнутри формируя гладкую поверхность, а снаружи обставляя толстым слоем глины. И всё это приходилось делать почти вручную. Этот водопровод был реализован в годы, когда в Европе бушевала Первая мировая война.

Строительство второго Бакинского водопровода из Шоллара, которое из-за начавшейся Второй мировой войны растянулось на 20 лет началось в 1934 году. В 1951–1957 годах было построено Джейранбатанское водохранилище из реки Самур (кстати, по проекту того же инженера Линдлея). В 1970 году состоялось открытие первого, а в 1971-м — второго Куринского водопровода. 28 декабря 2010 года — водопровода Огуз–Габала–Баку, который 23 декабря 2011 года заработал в полную силу.

В 1991 году в Азербайджане снят документальный фильм «Живая вода», посвящённый истории создания водопровода. В 2017 г. исполнилось 100 лет со дня введения в строй Шолларского водопровода, давшего городу Баку чистую, высококачественную родниковую воду.

По материалам Г.Салаева, Ф.Джаббарова

| Как строился Шолларский водопровод до Баку (ФОТО) |