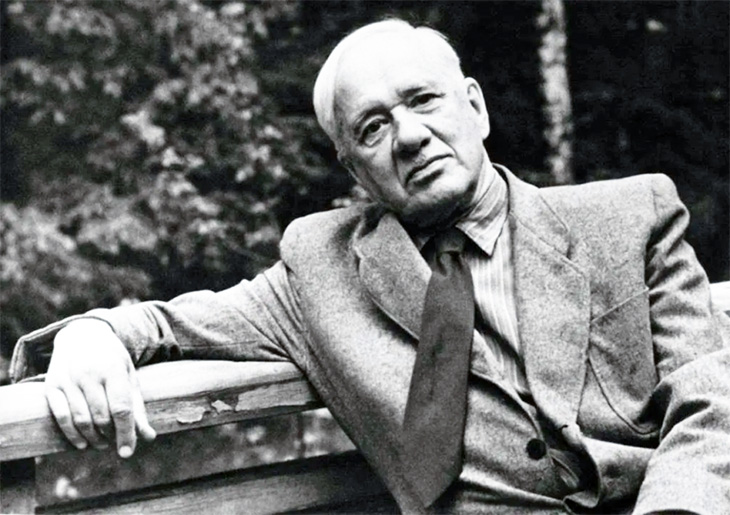

Корней Чуковский — выдающийся русский детский писатель, литературовед и критик. Родился он в Петербурге, вырос в Одессе, жил и умер в Москве. Сказками Чуковского зачитывались дети, а литературоведческими исследованиями — взрослые.

Конечно же, Чуковского читали и в Азербайджане. Сам писатель в Азербайджане никогда не жил, но связь со страной, тем не менее, у него была — через отца, Эмануила Левенсона. По словам знатока истории евреев Баку Моше Зильберштейна, Левенсон перебрался в Баку приблизительно в 1890 году.

До того он состоял в гражданском браке с Екатериной Осиповной Корнейчуковой. Понятно, что в XIX веке в Российской империи брак между евреем и православной был бы возможен только в том случае, если кто-то из них сменит веру. Этого не желали ни он, ни она. После появления на свет незаконнорожденных дочери (Марии) и сына (Корнея) Эммануил познакомился с врачом Кларой Рабинович. Клара взяла его фамилию, но оставила и свою. Рабинович получила врачебную степень в 1881 году, а по специализации она была акушеркой и врачом по детским болезням. Скончалась она в 1917 году в Баку.

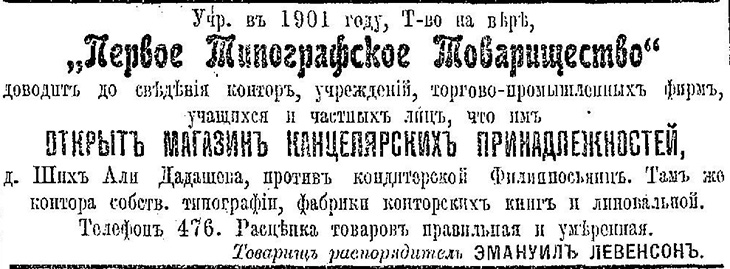

В Баку Левенсон основал «Первое типографское товарищество на вере» в 1901 году с основным капиталом в 40,000 рублей. Но это не значит, что оно было самым первым в Баку, то есть не значит, что до него не было типографий или товариществ. Просто это такое название, где слово «Первое» — часть названия.

У Клары и Эмануила были сын и дочь. Сын Виктор (сводный брат Корнея) родился в 1890 году в Баку. Их дочь (сводная сестра Корнея Чуковского) Генриетта Левенсон умерла в 1923 году и тоже была похоронена на старом еврейском кладбище Баку. Генриетта училась в Мариинской женской гимназии, затем стала врачом.

Эмануил Левенсон был активным членом еврейской общины Баку. Он жертвовал на «Общество для распространения просвещения среди евреев» (согласно записи о пожертвовании в 1913 году). В 1912 году была сделана запись о его пожертвовании в еврейское благотворительное общество Баку. В годы Первой мировой войны в Баку хлынули еврейские беженцы из Украины, Белоруссии, Молдовы. Левенсон состоял в Бакинском комитете помощи еврейским беженцам — по крайней мере, в 1916 году.

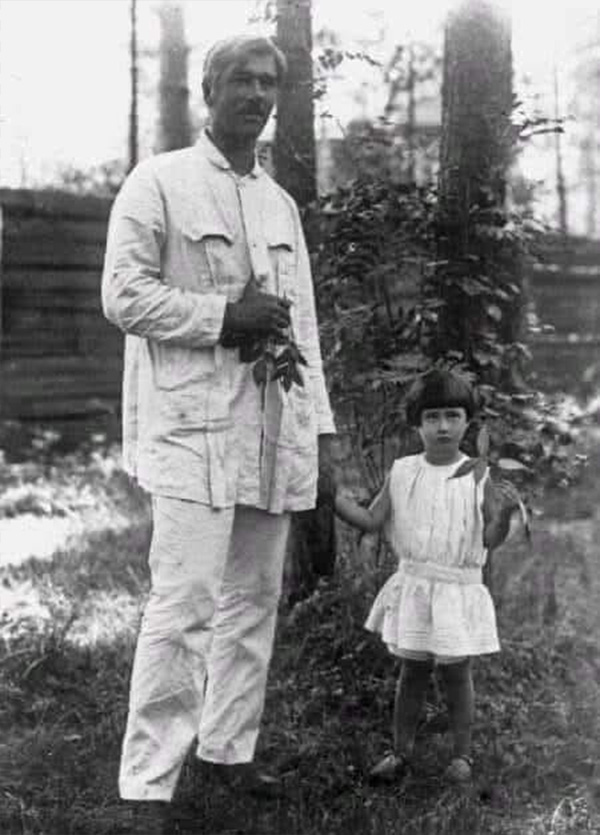

Согласно воспоминаниям дочери Корнея Чуковского Лидии, отношения между Корнеем и его отцом были довольно натянутыми.

Лидия Чуковская вспоминала, что «дедушка, в числе других родных, которых мы не видели, нас не особенно занимал…»

Встречу дедушки она описывала так: «… На следующее утро к калитке подкатила таратайка нашего соседа, извозчика Колляри, заказанная с вечера Корнеем Ивановичем, и он отправился на станцию встречать дедушку. Отправился один, нас не взял. Мама и няня Тоня хлопотали на кухне. Мы же предавались всем трем запретнейшим грехам сразу: ничегонеделанью, отлыниванью, битью баклуш. Мы ждали. И вот, наконец, у калитки: Колляри, папа, дедушка. Папа несет дедушкин чемодан. Дедушку я не рассматриваю: вижу только, что с бородой. Я впиваюсь в его руки, перегруженные цветами и пакетами. Дедушка всем привез подарки: маме — цветы, Коле — нарядную книгу, мне — куклу, а Бобе — барабан. Стол накрыт. Из кухни пахнет пирожками. Но к столу не садятся: папа увел дедушку наверх, в кабинет…»

В семье Корнея Чуковского имя отца не произносили, сама эта тема была запретной. Отец пытался материально помогать детям, однако мать приучила их к мысли, что у них нет отца. Статус «незаконного» и отсутствие отчества в аттестате были для известного писателя главным унижением детства, о чём он рассказал в автобиографической повести «Серебряный герб».

«Был ли он в самом деле хорош? Бабушка всю жизнь любила его и ни за кого не вышла замуж, хотя к ней и сватались. Был ли он плох? Я не знаю и не мне судить. Надеюсь, права была Екатерина Осиповна. Но для Корнея Ивановича детская его покинутость была единственная личная обида, которую он не смог победить ни трудом, ни весельем. Вот разве чем: на всю жизнь повернуться лицом к детям…», — писала Лидия.

Из дневника Чуковского от 3 февраля 1925 года: «У меня ведь никогда не было такой роскоши, как отец или хотя бы дед. Раздребезжилась моя «честность с собою» ещё в молодости. Особенно мучительно было мне в 16–17 лет, когда молодых людей начинают вместо простого имени называть именем-отчеством. Помню, как клоунски я просил всех — даже при первом знакомстве, уже усатый: «Зовите меня просто Колей», «А я — Коля» и т. д. Это казалось шутовством, но это была боль. И отсюда завелась привычка мешать боль, шутовство и ложь — никогда не показывать людям себя. Отсюда, отсюда пошло всё остальное. Это я понял только теперь».

Писатель ставил в разных документах разные отчества — Степанович, Васильевич, Мануилович. В итоге он так и не смог простить отца за своё нерадостное детство.

Он писал: «Я, как незаконнорожденный, не имеющий даже национальности (кто я? Еврей? Русский? Украинец?) — был самым нецельным, непростым человеком на земле…»

В Одессе Чуковский был отдан в гимназию, но после доклада министра просвещения Российской империи графа Делянова в 1887 году, в пятом классе его отчислили как представителя низших слоёв общества. Заработки матери были настолько мизерными, что их едва хватало, чтобы как-то сводить концы с концами. Но юноша не сдался: он занимался самостоятельно и сдал экзамены. Когда другие дети рассказывали про своих отцов, Коля краснел, начинал что-то придумывать — ему казалось, что люди шепчутся о его незаконном происхождении.

Много лет Екатерина Осиповна хранила и часто рассматривала фотографию бородатого мужчины в очках и приговаривала при этом детям: «Не сердитесь на своего папу, он хороший человек». С раннего утра до позднего вечера она стирала и гладила другим людям, чтобы заработать денег и прокормить детей. При этом умудрялась успевать вести дом и вкусно готовить еду. Маму свою Чуковский очень любил и всегда вспоминал о ней с теплотой и нежностью.

По материалам Caliber.Az