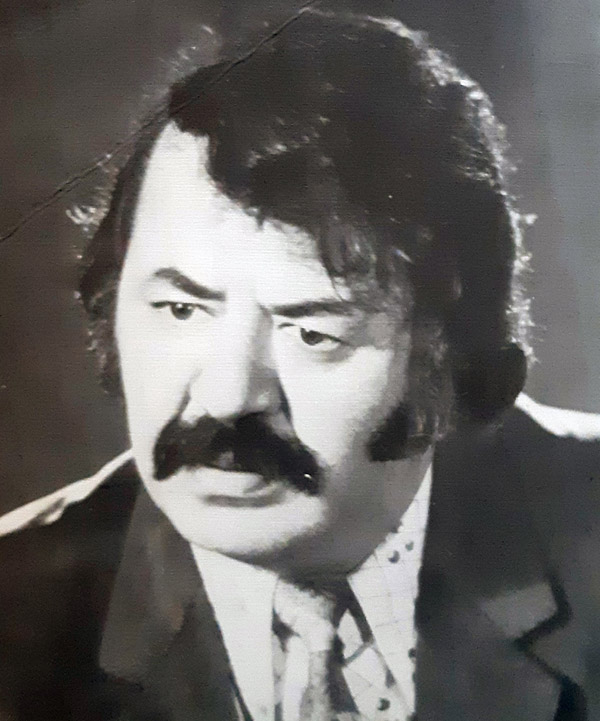

Ариф Абдуллазаде (1940 — 2002) был известным азербайджанским литературоведом, переводчиком и поэтом. Одно время он работал переводчиком в Турции (1970-1972 гг.), изучал стили разных писателей.

На азербайджанском языке у себя в Азербайджане Абдуллазаде выпустил немало книг со своими стихами. Для его творчества характерно пристальное внимание к внутреннему миру современника, активно ищущего ответы на важнейшие вопросы жизни.

В 1986 г. издательство «Советский писатель» выпустило сборник его стихов, переведенных на русский язык.

В данном материале — собранные стихи поэта о человеке, жизни, нелегкой судьбе, любви.

**********

СВЕТ ПОГАС

Свет погас —

и все погасло в доме,

все померкло

и ушло в себя,

словно с высоты

нырнуло в омут,

где томится

под водой судьба.

Свет погас —

погасли переплеты

старых книг,

зачитанных до дыр,

и померкли угли позолоты

их названий.

Не померк лишь мир

за окном.

Он вспыхнул ярче, ярче,

он окрасил стекла, как пожар.

И на сердце сразу

стало жарче —

словно к сердцу

этот мир прижал.

И томов старинных содержанье

расплескалось

в комнате моей,

стали явью строчки

их признаний,

обнажился облик

их страстей.

Я черновика увидел брови,

вспыхнули его глаза во тьме,

и строка —

из плоти и из крови — ожила.

Она уже во мне.

Вылилась в слова.

И, мозг заполнив,

обрела свою вторую явь.

Я услышал,

как шумели волны,

превращаясь

в пятистопный ямб.

Вспыхнул свет.

И все вернулось сразу

к изначальным

вечным рубежам.

И под переплет

залезли фразы,

выставляяя рифмы— как кинжал.

Чьи-то судьбы

в книгу возвратились,

чьи-то жизни

в сумрак удалились —

под кладбищенский

покой страниц

Я склонился перед ними ниц.

За окном померкло.

И местами

поменялись малый мир, большой.

И заговорила явь стихами,

а стихи предстали вдруг душой.

Я ее листаю и читаю,

словно рукопись.

Я правлю строчек ряд

И когда ее не понимаю,

может быть,

тогда я больше рад.

Все в ином,

в ином предстало свете,

когда свет погас

и вспыхнул вновь.

Как осетр,

душа бунтует в сетях,

сети рвет и уплывает в ночь.

ХОЛОДИЛЬНИК

Я поместил бы и холодильник

разлившийся в горах закат,

и чувства, что перебродили

в душе моей,

как сок, и взгляд,

который брошен мимоходом

в мое лицо тобой в те дни,

когда еще порхали годы,

как ласточки, в моей тени,

полупрозрачной, невесомой,

что нашей юности сродни;

Я поместил бы ветер сонный

в мой холодильник, и родник,

пробившийся в сыром ущелье,

и страсти новь, и старину,

и человека ощущенье,

когда ступил он на Луну.

Я заморозил бы навечно

всю ложь, что целится в меня,

прикрыл бы

юной правде веки,

чтоб не ослепла от огня…

Заполнив полки до отказа

и заморозив жизни след,

я дверцу бы захлопнул разом,

чтоб сохранить нетленность лет.

СНЕГ ИДЕТ

Снег идет. И за окном

все покрыто белой пеной.

Я плыву за декабрем.

Чуть подрагивает дом.

Я — его жилец бессменный.

Снег идет.

Меняет суть

всех моих забот и тягот.

Я несу ему на суд

вдохновение и труд,

вечеров осенних тяжбы.

Снег идет.

И снова страх у порога

чьей-то тенью.

Или это листьев прах

под окном шуршит впотьмах

как недавние сомненья.

Снег идет.

Не одолеть мне

бессонницу ночную.

Вновь тащусь дорогой лет,

свой отыскиваю след,

в колыбели снов ночую.

Снег идет.

И сединой голова моя повита.

Но надежда за спиной

что-то шепчет мне про зной,

про весенние разливы.

Сердце в мир устремлено,

словно глаз в оконной раме.

Снег летит в мое окно.

На дворе темным-темно,

как в старинной мелодраме.

Снег идет…

ВОПРОС

«А ты сердитый почему?..»

Один вопрос, второй вопрос…

А я ответить не могу.

А я вопроса не пойму.

И не хочу понять вопрос.

Он, как стрела,

воткнулся в грудь.

А кто пустил в меня стрелу?

Быть может, враг, а может, друг.

Не знаю, кто пустил стрелу.

Я ничего не говорю.

Не отвечаю, а творю.

В моем стихе сидит ответ.

Иного нет, иного нет…

ПРИВЫЧКИ

Я родился и открыл глаза,

кормилица-жизнь

в привычки — как в пеленки —

закутала меня, запеленала.

Я выпростал руки из пеленок,

но в новые привычки

запеленала жизнь меня.

И постепенно

я становился их рабом —

рабом «разношенных ботинок»,

здравого житейского смысла,

узником «фетровых шляп»,

светских приличий,

невольником

«свежевыглаженных рубашек»

прописных истин…

Отец говорил мне:

«Не груби старшему,

кем бы он ни был,

пусть глаза твои

смотрят под ноги —

не споткнуться бы о камень,

свой угол знай —

не вылезай за угол…»

А на углу

всегда торчал Шакир,

изо рта его

торчала папироса.

Он научил меня

несложному искусству —

как пыль в глаза

пускать прохожим

и папиросный дым,

что едче пыли…

Как в платье —

облекли меня в привычки.

Они с душой сроднились.

Приросли к ней.

И в плоть мою,

и в кровь вошли отравой,

губительной, как горькое вино.

И вдруг увидел

я себя со стороны —

седого узника своих привычек,

невольника желаний

и пленника понурой суету.

И сам себе сказал я:

«Это — яд.

Душа уже не принимает яда…»

Напрягся я.

Хотел возвысить голос,

И загреметь, как гром,

над всей округой:

«Привычки мне постылы;

я мучаюсь в их смрадной духоте,

я задыхаюсь в потном мешке

привычек,

прилипших к телу,

точно грязная рубаха…»

Напрягся я.

И задохнулся в кашле.

Мой голос

мне уже не подчинялся.

Молчанье у меня

вошло в привычку.

ДРЕВНИЕ ГОРОДА

Есть в нашем мире города,

что смерти не подвластны,

они не согласуют ход свой

с ее привычным расписаньем,

они запаздывают

к станции конечной,

где ждет их смерть—

дежурная на полустанке,

там рельсы поржавели

в тупике

и красный светофор в ее руке,

как факел, тлеет.

Дежурная

сквозь ветер перемен

оглядывает даль.

Темнеет…

А города всё живы:

Рим — мраморными улицами,

Эфес — колоннами нагими,

Помпея —

стенами, восставшими

из пепла…

Всё живы города:

одни — старинной башней,

воротами из белого песчаника,

другие — вековой чинарой

и чашей каменного цирка…

Человек давно уже покинул

дороги своей жизни,

а города живут.

Они, как странники,

опираются на посохи Колонн

и нищенский свой узелок,

в котором

сыр овечий и маслины,

развязывают вечером

в тени

обветренных замшелых стен,

а стены живы

следами давних битв,

а битвы живы

словами нетленных

песен и сказаний.

Когда я роюсь в развалинах веков,

прислушиваюсь к

посвисту стрел

и смрадному дыханию пушек,

я словно слышу

голоса этих городов:

«Человек, великий Человек,

слабый Человек,

Время, мудрое Время,

жестокое Время,

мы здесь, мы живы,

мы существуем!

А где ты,

Человек, где ты, где?..»

ЯНТАРНЫЕ ПЕСКИ

Незаметно для глаза

отдаляются друг от друга

эпохи — так расходятся материки,

разделенные океаном времени.

Отдаляются эпохи…

Расходятся материки

Выросшие до размеров

великана наших воспоминаний

маяки уходят за горизонт,

уменьшаются,

перемещаются

из сердца на бумагу,

меркнут, теряют свет

и окончательно гаснут.

Другие воспоминания

становятся

игрушечными корабликами

с полинявшим от непогоды

тряпичным флагом —

по цвету неясным.

То ли голубым, то ли красным.

Голубой — цвет надежды,

красный—цвет крови и жизни.

А когда эти краски

выцветут от солнца,

они станут цветом истины,

цветом морской горькой соли,

застывающей на губах.

Потом эти воспоминанья

станут привычной болью,

такой привычной,

что не вызывает больше страх.

Они превратятся

в слова и звуки, в краски

поставленного

на мольберт холста.

И ты поймешь,

что не теряются

наши радости и муки,

а превращаются в откровения

простого бумажного листа.

Слова, и краски, и звуки —

всего лишь приметы

человеческого родства.

На берегу моря,

на янтарных сыпучих песках,

что нежатся

в объятьях набегающих волн,

я мыслей своих

белокрылые чайки пускал

навстречу солнцу,

которое опустилось в море

куском оплавленного янтаря.

Чей-то голос,

наверное, голос солнца,

как будто

пробивался сквозь сон мой:

«Истина — это я,

солнце — это я…»

ФОНОГРАММА

Фонограмма.

Лента крутится и крутится

Жизнь моя записана на ней.

Шум дождя. Прибой.

Ночная улица.

Отголоски,

всплески давних дней.

Припадаю к ней

лицом морщинистым,

сединой своей касаюсь веток лет.

В их тени,

прохладной и мучительной,

затерялся мой неробкий след.

Возвращаюсь я

по следу памяти

в город детства,

в голубой разлом неба,

что пасет над мокрой пашнею

облака, набитые дождем.

Возвращаюсь

к позабытым улицам,

к полустертым дням и именам.

Молодость цветет,

а старость хмурится.

Понимать ли это, принимать?

Как же мне сберечь

все эти записи,

не порвать, не потерять в пути,

слушать их

без горести и зависти

и по мокрой пашне

вспять идти.

Молодость —

увы! — не повторяется.

Можно лишь увидеться

тайком с прежней,

недоступной ныне радостью,

пригласить ее —

как гостью — в дом.

И когда, сойдясь со мной

под крышею,

молодость протянет руку мне,

вновь себя увижу и услышу я,

в зеркале времен, в его окне.

КРУГОВОРОТ

Я не заметил,

как пришла весна.

Цветущей вишней

встала у окна.

Еще вчера снегами

даль светлела.

Еще вчера лежал

на реках лед.

Но вот она пришла.

И принялась за дело.

Воспоминанья — в сердце.

Бурелом воспоминаний.

Так в лесу густом

повалены деревья ураганом.

Ударил в полдень

летний суховей.

И пней

Как будто кровоточат раны.

Еще вчера сады плодоносили.

И море успокаивало

синью простора.

Убаюкивала осень

твоих надежд

созревшие плоды.

И ты уже

подсчитывал колосья.

Готовился убрать свой урожай.

Но обнажилось лезвие ножа.

Ударила зима

под сердце ножом.

И лед сковал следы.

Сады остались

где-то за равниной снега.

И поволок меня круговорот

куда-то вдаль от голубых ворот,

где я оставил детства колыбель,

где над калиткой голубела ель,

где даже горе было голубым

и голубел над отчим домом дым…

«Не потеряй себя в объятиях зимы.

Не тело, но хоть душу сохрани, —

подумал я.

— Ведь мы с тобой сильны

лишь тем, что знаем

— краток срок зимы…»

МОЯ БАБУШКА

Всю свою жизнь ты, бабушка,

слышала эти два слова:

рай и ад.

Ад — это пламя,

вечно несытое,

рай — это солнце,

ручей, виноград.

Чтобы попасть в него,

надо возвыситься

духом своим над плотью своей,

жить на земле — как в аду,

чтобы истиной ключ

засиял от райских дверей.

Ад же не требует наших усилий,

следуй лишь голосу плоти своей,

голос ее все сомненья

осилит и переспорит

земных всех судей.

Но для сомнений и суесловья

не было места в жизни твоей,

ты прожила ее, бабушка,

словно печь

истопила в сакле своей.

Ты прожила ее

в тяжкой работе,

не отрывая лица от земли.

Жизнь заливала лицо твое потом.

Дни набегали на дни.

Пол подметала. Корову доила.

Делала то, что положено всем.

И у судьбы для себя

не просила щедрых даров,

не просила совсем.

И среди этих трудов неустанных,

светом наполненных и добротой,

мыслей о рае

почти не осталось в жизни твоей —

прямодушно-простой.

Ты к небесам обращалась

с молитвой не за себя,

а за близких людей,

чья голова от несчастий поникла,

плечи согнулись

под тяжестью дней.

Ты говорила: «Пусть сердце

утешится всех обездоленных

хлеба куском,

а у больного —

все хвори залечатся,

а у бездомного —

пусть будет дом…»

Ты от людей не ждала

благодарности.

Сердцем своим ты служила добру,

так бескорыстно служила,

что радостью

труд обращался —

у всех на виду.

Ты никогда не парила

над бытом,

не отрывалась

от грешной земли.

Жизнь пронесла —

как целебный напиток.

Этот напиток —

в крови у семьи.

Я припадал

к этой чаше целебной.

Пил из нее молоко доброты.

Ты наделила нас мощью телесной,

крепостью духа,

чутьем красоты.

Вижу наш дом.

Пыльный двор. Виноградник.

Кисти склонились

до самой земли.

Вижу, как солнце

садится в кустарник.

Где-то за горной речушкой.

Вдали.

Чьи-то шаги… Бормотанье…

И вздохи…

«Как тяжело свое тело нести…

Плохи глаза мои…

Ноженьки плохи…

Ноженьки плохи, а надо идти…»

Жизнью своей

ты людей одарила.

И раздала ее всю —

до конца.

Все, что имела,

все, что копила,

как в кошелек,

ты вложила в сердца.

До золотинки,

до медной монетки

опустошила ты сердце свое.

И «без гроша» вознеслась

в это небо,

«нищей» закончив

свое бытие.

Сыты и крепки

твоим мы богатством.

Зерна бессмертья —

в жизни твоей…

Вместе сидим мы

под деревом братства,

деревом «райским» —

для «грешных» людей.

ЧЕЛОВЕК ВЕКА

Мне бы ноги железные,

чтобы мог я без устали

идти, догоняя мечту,

не боясь ухабов

и весенней распутицы,

не останавливаясь

и не оступаясь,

жизнь свою, как дорогу,

положив себе под ноги.

Мне бы крылья стальные,

чтобы мог я парить

в поднебесье,

головою касаясь

облаков наших

чувств нераскрытых,

огибая черные тучи

наших помыслов тайных.

Мне бы пару упругих,

прозрачных плавников,

тех, что рыбам

даны молчаливым,

чтобы мог я преодолеть

просторы неспокойного моря

моего воображения,

чтобы мог я вынести

бури нашего века,

радость и муку этого мира,

в котором начало мое

и конец.

В ГОСТЯХ И ДОМА

Поехал я в деревню,

чтоб погостить у друга.

А что такое гость?

Звено из вечной цепи,

которую мы тащим, обессилев,

из недр бездонного колодца.

Я гостем друга стал

и гостем его семьи,

и гостем его соседей,

и гостем гостей соседей,

и гостем гостей гостей соседей…

(Перебираю звенья цепи, а конца ей нет.)

Накрыли стол в саду.

Голубизной светилось небо.

Сияло солнце.

Мир заново рождался.

Он оживал в стаканах и улыбках,

в речах заздравных,

в беззаботном смехе.

Он оживал—

как будто мне на горе.

Пять дней

я был прикован к столу,

стал пленником его,

варенье славословий

обмазало мой рот, мои глаза.

А на шестой,

когда был мною выпит

сосуд гостеприимства,

я, шатаясь,

вылез из-за стола,

пустой сосуд поставил в угол.

И отбыл восвояси…

Домой вернулся.

Окна распахнул.

И жадно вдохнул

пропахший дымом воздух,

я пил его —

как терпкий сок граната.

Я сердце распахнул

навстречу городу,

где так легко быть одиноким.

Сроднилось

одиночество со мной,

я гость его старинный,

оно меня не давит,

не гнетет —

в утратах я нахожу

какую-то свободу…

Так думал я,

распахивая настежь окна.

КАПЛИ

Капли срываются с высоты

и падают на скалу.

А скала, точно вечность,

стоит и стоит,

ветру подставив скулу.

Капли сливаются в ручеек,

а ручейки рождают поток.

И только шаг от потока

до всемирного потоп

Капли малы, но мудры.

Их окрыляют надежда и вера.

Рубят и рубят дождей топоры

скалы вековое дерево.

Как щепки,

летят из-под капель песчинки.

Сыплются с влажного неба

дождинки.

Капли отсчитывают секунды.

И лица скал

покрывают морщины.

И в стариков

превращаются скалы.

А были совсем недавно

мужчины.

А были совсем недавно

дети.

Сто миллионов лет назад.

Но все, что имеет

начало на свете,

обязано

до конца стоять.

И стоит скала —

как сестра одиночества.

Замкнула душу свою

на ключ молчанья…

А капли рубят,

терзают и точат

тело ее и по лбу снуют.

**********

«Всю ночь читал

твои стихи.

Но, право,

ничего не понял.

Не смог нырнуть я

в глубь строки —

мне это было

не с руки.

Поднялся

с головною болью..»

«Спасибо за терпенье, брат.

Ты утруждал себя без меры.

Я только в том и «виноват»

— тебя заставил думать, брат.

И в этом —-цель моя и вера…»

**********

Ежи рождаются без игл,

а люди — без зубов.

И то, что ад — для мудреца,

то рай — для дураков.

Восходит солнце над землей,

но дождь в твоем дому.

И ты не знаешь,

сколько дней еще идти ему.

«И грива почему у льва,

и яд зачем у змей?» —

вопросов больше ты задашь,

чем тысяча детей.

«Рождает почему гора не холм,

а только мышь?..»

Но если истина в тебе,

то стой, на чем стоишь.

И если знаешь ты

закон добра и красоты,

то солью посоли свой хлеб,

хлеб вечной суеты.

И жизнь раскроется сама

полуденным цветком,

а может быть, блеснет она

полуночным клинком.

Она раскроется до недр —

и ты поймешь

закон постоянства всех вещей

и смысл поймешь имен.

Ежи рождаются без игл,

а люди — без зубов.

И то, что ад — для мудреца,

то рай — для дураков.

Ты выбрал этот шумный ад,

а может выбрал тишь…

Но если истина в тебе,

то стой, на чем стоишь.

ГОРА И УЩЕЛЬЕ

Горы с их

горной гордыней,

ущелья с их

сумрачным смирением —

это две стороны души

окружающей нас природы.

Уходит в облака

вершина горы.

Она далека от смирения,

она недоступна

в своей гордыне —

как еще не прожитые нами годы.

Мы одолеваем

круги времени,

карабкаемся по обрывистому

склону жизни,

задыхаясь, глотаем

разреженный воздух надежды.

И покоряем вершину.

Но глубина ущелья пугает нас.

Не пробиты на склонах

ее ступени.

И солнечный свет

в глубине погас.

И наши страхи,

и наши сомненья

лишь отголосок

нашего пораженья.

Вершина горы —

как парус корабля

— раскрывается навстречу

солнцу и ветру.

А мрак ущелья черен,

как земля.

Тяжел. Неподвижен.

Непроницаем для света.

Горы с их горной гордыней,

ущелья с их

сумрачным смирением —

это жизни моей берега родные,

сдерживающие реку

моего сомнения,

реку моего познания

и нетерпения.

МИР ИЛИ МЫ?

Как будто звезд

на небе стало меньше.

Погасли?

Улетели в недоступный

для взгляда уголок вселенной?

Не знаю. Задаю вопросы.

Ищу за половодьем

Млечного Пути,

разлившегося

над равниной неба,

я кладбище, где звезды

заканчивают

жизненный свой путь,

Не нахожу. И обращаю

взгляд к Земле…

О, как все

изменилось вокруг меня…

Как старики,

к земле пригнулись горы.

Насупились под шапкой облаков.

Как будто вспоминают

день вчерашний — увы!

— уже неинтересный внукам.

Устали реки течь.

И ложе их

почти кладбищенским

наполнено покоем.

Нарушились законы бытия.

Зима и лето не поделят власти.

Обрушивают снегопад в июне.

Дождями мочат землю в январе.

Пространство сузилось.

За несколько часов

я достигаю самых отдаленных

заокеанских дымных городов.

О, как все изменилось…

И я, как деревенская долина,

почти затоптан

стадом этих дней.

Они бредут, жуя траву лениво,

И только пыль

клубится в вышине.

И вижу я,

как засыхают травы в моей душе.

И отцветает сад,

который я растил не ради славы.

не ради денег и наград.

А может быть,

все это — испытанье,

и я пройти обязан через ров

по жердочке, а угли наказанья

уже раскрыли

свой кровавый рот.

Не знаю…

Но обязан что-то сделать,

чтоб мы опять могли

припасть к груди

земли родной

— невытоптанной, целой,

припасть, не замутив ее родник.

А может быть,

природа неизменна,

а только мы меняемся,

растем и с высоты иной

глядим на землю,

как птицы, покидая отчий дом.

ЖИЗНЬ — КАК СОЛНЦЕ. ТОТ ДЕНЬ…

Прозрачный день,

день мира и надежды.

Любви начало и ее конец.

Рассыпал краски он

по побережью

и над холстом своим

склонился, как творец.

В тот день голубизной

светилось море

и пламенем

отсвечивал песок

и цвета черного

лишилось даже горе,

от счастья моего на волосок.

И комната моя несла,

как лодка,

двух наших судеб

двуединый груз.

И хорошо нам было

или плохо,

судить о том

я больше не берусь.

Теперь зима…

И я назад по следу

иду. А кое-где ползу.

А кое-где и на попутных еду.

Плутаю между пней

в своем лесу.

Ты видишься-мне где-то

на опушке,

на самой кромке

жизни прожитой.

Мелшнешь — как луч.

Осветишь дней верхушки.

Прошелестишь

березовой листвой.

И я живу тем днем —

единым, вечным.

Захвачен он в дорогу —

точно хлеб.

Его я сохраню

до станции конечной,

что-не видна,

в ночной кромешной тьме…

Прозрачный день,

день, мира и надежды.

Пусть время занесло

над ним свой нож —

во мне остался он.

А значит, ты, как прежде,

со мной, со мной…

И не страшна мне ночь.

ОСЕННЕЕ

И осень вошла

в мое сердце дыханьем

увядшей травы,

наготой черных веток,

и сорванных листьев

холодным мерцаньем

и запахом моря,

и свежестью ветра.

И душу мою,

как старинную чашу,

наполнило

жизни многоголосье,

и знойное лето —

день мой вчерашний —

во мне остывало,

роняя колосья.

Оно остывало, оно уплывало

куда-то за Каспии,

в далекие страны.

И только над зыбью

заката устало

вздрагивал

парус воспоминанья.

И я, наклонявшись

над днями своими,

прочел их страниц

сокровенные строки,

увидел грядущие весны и зимы,

услышал пространства

приглушенный рокот.

НАШИ ГЛАЗА

Слепнут глаза

человека во тьме.

Слепнет пространство,

погаснув во мне.

Шаг исполина и карлика шаг —

неразличим,

одинаков впотьмах.

Видят лишь руки,

касаясь волны женских волос,

луговой тишины

глаз твоих сонных,

в полуночный час чувствуют

их неподдельную власть.

Видят лишь губы,

от страсти дымясь,

наших сердец

нераздельную связь.

Сердце и разум —

наши глаза.

Вижу, как в них

зародилась гроза.

ЕДИНСТВО

Живет во мне чья-то жизнь —

набегает волной на берег,

перекатывается через

прибрежный песок,

покрывается мертвой зыбью

под ветром,

набегает, отходит

и кровью надежды

стучится в висок.

Долго жила во мне

эта надежда,

опаляла ресницы

и сжигала меня изнутри.

Называла меня мудрецом,

и глупцом, и невеждой,

что не знает

извечных законов пути.

Ее голос подобен

воздушным пустотам

в крыльях птицы,

пустотам,

что делают легким крыло.

И летит эта птица над морем.

С надеждой.

С восторгом.

За собой оставляя

пучины соленое зло.

Жила одна женщина

в моем сердце —

много ночей и дней.

Она просыпалась

вместе с рассветом и пряталась

на закате в сумрак теней.

И живет еще во мне смерть,

та, что в каждом

из нас с рожденья.

И в свою она забирает с

еть дни и годы мои

без промедленья.

Будто слышу я голос ее,

что мне жизнь

отпускает по капле.

И горчит на губах питье,

не питье — а мое бытие.

В узкогорлом старинном бокале.

Только, может быть, это жизнь

проросла в непривычном слове.

Отделила правду от лжи…

Точно так в желтом озере ржи

отделяют зерно от половы.

БЕЗ ТЕБЯ

Свет мне не мил…

без тебя

Свет мне постыл…

без тебя.

Город пустой…

без тебя.

Сам я не свой…

без тебя.

Эти слова, как репейник,

прицепились ко мне,

не могу от них отделаться,

не могу никому передать.

Я —весь в колючках

своего одиночества

Иду по улице города

и не вижу улицы.

Натыкаюсь на прохожих

и не чувствую их тела.

Пытаюсь засмеяться, но,

как рыба,

вытащенная на песок,

безмолвно разеваю свой рот.

Дома мне кажутся пустыми,

их светлые окна — черными,

пролеты лестниц

обрываются в пустоту,

двери забиты намертво,

замки заржавели,

ключи от них

выброшены в море.

А море пересохло

и превратилось в пустыню

Время остановилось.

Оно застыло в моих глазах

В моей руке выцветший

любительский фотоснимок.

два туманных лица

отвернулись друг от друга.

Мне кажется,

остановилась сама вселенная,

ей надоело попусту

вертеться вокруг оси.

А я все набираю скорость,

мотаюсь белкой в колесе дней,

куда-то спешу, куда-то бегу

и остаюсь на месте.

Теплотой своей любви

хочу согреть вселенную

и замерзаю на ходу.

Свет мне не мил…

без тебя

Свет мне постыл…

без тебя.

Город пустой…

без тебя.

Сам я не свой…

без тебя.

ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ

Однажды вечером

у трапа самолета остановился я…

Куда идти мне?

Звенело в голове после полета.

Ни мыслей, ни желаний — пустота.

Как будто жизнь моя,

как самолет,

вдруг провалилась

в пустоту воздушной ямы.

А в пустоте воврос,

как муха, неотвязный,

жужжит, жужжит:

«Куда идти мне?»

Передо мной —

большие, малые дороги.

А некуда идти.

Они уводят в прошлое.

Глазами прощупал их

и понял,

что отныне

мне не сойти

с проторенных дорог.

Местами поменялись

«вчера» и «завтра».

Иду вперед, а прихожу назад.

Протягиваю в будущее руки,

а вместо будущего

прошлое встречаю.

Куда идти мне?

Однажды вечером

у трапа самолета

остановился я,

чтоб разобраться

в своей душе,

изрядно обедневшей,

Я жизнь перелистал —

как пачку ассигнаций,

Летели дни — рубли.

О, как они летели…

И уменьшалась пачка на глазах.

Хотелось крикнуть,

но какой-то страх

сдавил мне горло,

страх большой потери.

Страх неотвязный,

дикий, одноглазый.

Я про себя

назвал его «циклопом».

Я превратился в пленника его…

Потеряна любовь,

что для меня жила

в твоем обличье,

в твоих словах, глазах,

улыбках, жестах

И в повороте головы.

Потеряна любовь,

что согревала меня в ту ночь…

Но опустел мой дом.

Светился драгоценным он опалом.

Опал опал, растаял,

оказавшись льдом.

И сразу обнажились стены дома.

И дунул ветер изо всех щелей.

И пожелтела на ветру

солома моих неубранных полей.

Зачем их убирать!..

Я ключ достану.

Войду в свой дом.

И стану у окна.

Услышу, как звенят

в шкафу стаканы.

Звенят стаканы — без вина.

Звенит любовь

в моем пустом стакане.

Не мной,

а кем-то выпита до дна.

Нащупываю ключ

в своем кармане.

Туда ли я пришел?

Туда, туда…

Однажды вечером

у трапа самолета остановился я…

ЕСЛИ БЫ Я ЗАХОТЕЛ

Если бы я захотел,

голос твой

мог бы звучать в доме моем…

Тишиной все заросло,

как травой.

Голос твой

мог бы звучать в доме моем…

Но пошло все по иному пути.

Как говорится,

прости… Если бы я захотел…

Впрочем, откуда мне знать,

чем обернулась бы страсть.

Не превратилась бы в грязь.

Не превратилась бы в ком

нежность, что тлеет в груди;

В снежный холодный ком,

вставший на нашем пути.

Из одиночеств своих

мы бы сложили

союз двух одиночеств.

Слова стали бы как острова:

их разделяют ветра,

их разделяет вода,

их разделяет беда,

горькая, как лебеда,

что замесили мы

в хлеб наших взаимных обид.

Горькая эта трава,

выросла на острова.

Если бы я захотел…

Пахнущий медом малыш

мог бы меня защитить

от пустоты и тщеты

вялых желаний моих;

и от ночной тишины,

и от случайностей дня,

он защитил бы меня.

Голос его — как мосток —

лег бы, искрясь от росы,

через поток суеты,

через ручей маеты.

Этот — подобный лучу,

призрачный, теплый малыш,

знаю, есть только мечта,

только мечты маета.

Может быть, эта мечта

в черном засохла б песке,

что покрывает, как ночь,

лик плодородных почв,

высохла б, как росток,

высаженный в песок.

Вижу иной исход.

Подобный лучу, малыш

вырос бы сам по себе,

в своей замыкаясь судьбе,

в своем замыкаясь мирке,

мне недоступном, чужом.

Сил набирался бы. Жил.

И становился чужим.

И одиночества хлеб

стал бы еще черствей,

слиплась бы в камень

соль жизни моей пустой…

Если бы я захотел,

голос твой мог бы звучать

в доме моем,

Тишиной все заросло, как травой.

Если бы я захотел…

А ЧТО ДО ЭТОГО ЛЮБВИ?..

А что до этого любви —

она приходит и уходит,

не считаясь с годами,

не оборачиваясь

на пройденный путь,

не оглядываясь по сторонам.

Приходит —

как самое обычное дело,

распахивает двери сердца

и располагается в нем —

как в собственном доме.

Садится на шаткую табуретку

умеренных наставлений разума,

ложится на

вытертый ковер надежды,

облокачивается на

пыльные подушки чувства

Ты сразу замечаешь,

что выцветший от времени

зимний мир,

как яблоня,

оделся в свежую листву

красок и звуков,

глаза твои стали очагами,

а руки — крыльями.

Открылась даль —

по склонам гор

ползут туманы,

и утро выслало тебе навстречу

солнце.

А что до этого любви —

она приходит и уходит,

не считаясь с

настроением и возрастом.

Пересекаясь с твоей судьбой,

вливается в нее

потоком надежды,

врывается свежим ветром

в твою душу,

закованную, как зимняя режа,

в полуметровый лед.

Поступь ее тверда, глаза зорки.

Как альпинист неутомимый,

она взбирается

на самую вершину жизни,

чтобы спросить тебя,

готов ли ты к испытаниям?

А что до этого любви —

приходит и…

в один прекрасный день,

голубой, пронизанный светом,

пьянящий, приводит с собой

тайного, нежданного гостя,

приносит его в дар

чьему-то одиночеству,

сама же остается у тебя.

Облокотившись

на подушки чувства,

живет себе, с тобою не считаясь,

ты — как слуга —

у ней на побегушках…

Теперь уже от голубизны дней

ничего не осталось,

от прозрачной свежести ночей

ничего не осталось,

мир сузился

до размеров одинокой комнаты…

А что до этого любви?..

СОН

Все погрузилось в сон.

Чуть Звякнули стаканы.

Откуда этот звон,

беспечный и стеклянный?

Не спит одна лишь ночь.

Мы пьем ее по капле.

Бессонница ее

колеблется в стакане.

Мы вышьем эту ночь —

до донышка, до точки,

И сумрак за окном,

и клейкие листочки.

Мы выпьем тишину,

что по стеклу стекает,

весеннюю луну

нальем себе в стаканы.

Мы выпили луну —

и мигом все забыли,

старинную вину

в стакане утопили.

Вина пошла на дно.

Да много ли вины-то?

Исчерпана давно

и под сукном забыта.

И выпили, смеясь,

звезды далекой свет мы.

Она лучом влилась

в души моей несмелость.

И заиграла ночь

иным каким-то светом,

жизнь зашумела вновь

ночным, протяжным ветром.

И на моем столе остались

лишь стаканы,

в них плавали

на дне холодные туманы.

Мерцала в них звезда,

посланница рассвета.

И как твои уста,

призывно даль алела.

И встретил я твой взгляд,

и выпил счастья кружку —

так пьют, когда хотят

свою насытить душу.

Я запил этот взгляд

дождем своих желаний —

и утра сладкий яд

скрепил мои признанья

И выпил я твоих речей

ночные реки, как путник,

что родник находит

в чаще леса.

И я подумал: «Нам

от станции начальной

теперь идти в туман

и в сумрак привокзальный.

И ждет ли нас звезда

на дальнем полустанке,

где полночь, как мечта,

над косогором тает.

И ждет ли нас луна,

что пенилась в стакане,

как сонная волна.

Не знаю я. Не знаю…»

Осталась ночь без сна.

Сон, как звезда, растаял.

И только тишина

часы мои листает.

ЖИЗНЬ — КАК СОЛНЦЕ

Мы живем один раз.

Один миг, один час.

Один год, один век.

И посмотрит когда человек

на дорогу свою,

что пылится во тьме,

на дорогу,

которая тонет в огне,

и уходит под воду,

и вздымается ввысь,

где лишь солнца сияет

животворная мысль,

и посмотрит

на солнце когда человек,

он поймет наконец,

чем он связан навек

с этим солнцем,

поймет он,

откуда взялась эта давняя,

кровная, вечная связь.

Это солнце вошло

в его жаркую плоть,

и заполнена солнцем

лобная кость, этим солнцем

пронизана каждая мысль,

с этим солнцем в крови

мы с тобой родились.

Жизнь —как солнце.

Ее бесконечны лучи.

Молчалива она.

В барабан не стучит.

Не стреляет.

Не колет.

Не бьет по щеке.

Как светильник,

несет это солнце в руке.

И светильник меж звездами

вечно горит, только светит,

и греет,

и счастье творит.

НОЧНОЙ ГОРОД

Города, построенные

на берегах морей,

С их небом,

затянутым в сеть проводов,

Похожи везде, всегда.

Восходы, греющие моря,

Надежды дарящие

всем живым

И звезды стирающие с небес,

Похожи везде, всегда.

И судьбы,

какой бы ни выбрал путь —

На суше, в море иль в небесах, —

Похожи везде, всегда.

Но я не видел

утра без туч,

Но я не встретил моря без волн,

Не знал городов

без прибоя толпы,

Людей — без забот

нигде, никогда.

ЧЕЛОВЕК И ЖИЗНЬ

Не тогда

Родится на свет человек,

Когда он приходит в мир.

Можно две жизни

земных прожить,

Не родившись

не став собой.

Жизнь начинается там,

где боль,

Первая грусть

и страх,

Первый взятый

тобой барьер,

Первый недобрый взгляд,

Первые раны

от горьких слов

И первая правда чувств.

Там начинается

крестный путь,

Твой рассвет,

человек,

Там зарождается и закат —

Странная это связь!..

Так вот, распутывая клубок,

Ты постигаешь суть,

Так вот, разматывая его,

Сам сокращаешь жизнь.

**********

Волны пенною армадой

Сокрушают баррикады берегов.

И прихлынут, и отхлынут,

Тяжким воем душу вынут,

Пляж омоют и покинут,

Камни в пропасти низринут,

Как врагов.

Вместе с ветром ходят волны,

И любви, и злобы полны,

Лижут скалы, топят челны, —

Берега стоят сплоченно,

Отражая их набег,

И обратно гонят всех.

Волны, став покорной рябью,

Обнажают сущность рабью,

Но взбодрят их ураганы, —

Как присыплют солью раны, —

Вновь грсщчут, как тараш,

Тяжелы и неустанны,

Волокут песок со дна.

Эти два врага — два друга

Жить не могут друг без друга:

Берег — море, твердь — волна,

Кто тут муж, а кто жена —

Не одна ли сатана!

БАБОЧКА

Месяцы, годы—

дни молодые,

Ссоры с тобой —

и тоска, тоска…

Глянул в ладони,

вижу — пустые,

Все просочилось

струйкой песка.

Бабочкой стала

и улетела

Та, что любимой

звалась моей.

Думал, поймаю —

плевое дело.

Прыгай резвее —

ног не жалей!

Делают руки

странные жесты,

Даже из глаз моих

капает пот.

Ты все порхаешь

с места на место,

Я притомился —

много хлопот.

Больше ни шагу!..

Кончится лето —

Ты возвратишься,

от стужи бела:

Маленький шарик —

наша планета.

Помни: она все равно кругла.

НОЧНОЙ ГОРОД

В город, в ночь

Приземляется наш самолет,

Прерывая полет.

И уже открывается дверь

В этот город уснувший…

О чем-то грустя и мечтая,

Выходим…

Спят дома — голова к голове,

Спят мосты в синеве,

— и проспекты.

Спят, сцепив перекрестков

Холодные, мокрые руки.

Мы бродим,

тоскуя по лицам прохожих,

По улыбкам

и даже по тихой печали,

Которая плачет за этим окном,

По любви безрассудной,

По глазам человека,

в которых

И сила, и слава,

И гордость за город родной…

И мы улетаем

за десять минут до рассвета,

Не услышав ни слова,

ни звука —

Почти ничего…

А память набита,

как зернами колос,

А в памяти жив

его голос,

Голос города,

что не расслышали мы

В минуты

посадочной кутерьмы.

Таким он навечно

останется с нами —

Единственный

изо всех городов,

В котором не солнце,

не люди,

Не спешка,

Не скачка желаний,

не скука.привычек,

А темная,

темная тихая ночь…

Лишь она.

В ПУТИ

Наши дни —

в поездах и поездках,

наши месяцы — на колесах,

наши годы — в дорожном ветре.

Мы несем за спиной

череду времен года,

груз воспоминаний

оттягивает плечи,

а новые встречи

щедрым дождем

смывают горькую соль утрат.

Они западают нам в души,

объединяют с миром,

из угольков беглых взглядов,

из хвороста беглых приветствий

мы собираем костер,

костер понимания и доверия.

На берегах родников,

на горячих камнях

горных склонов,

на прохладной траве

лесных полян

мы оставляем следы.

Делимся

заплесневевшими сухарями

воспоминаний с нашими

случайными попутчиками.

Родной очаг обдает лицо

позабытым жаром.

Родной город

снисходительно выслушивает

наши дорожные жалобы.

Воспоминанья

вспыхивают и гаснут…

Наши дни —

в поездах и поездках,

наши месяцы — на колесах,

наши годы — в дорожном ветре.

И сама наша жизнь

поднимается во весь рост,

чтобы идти в атаку

на те окопы,

где окопалась вечность.

И сама наша жизнь—

на колесах и вечно в пути.

Наш вагон —

это отчий дом,

с его чистыми светлыми окнами.

Наш вагон —

это доля пологий склон

и над полем бегущее облако.

И стучат под вагоном колеса.

Мчится поезд. И жизни не жаль.

И над черной спиной паровоза

только кроткие звезды дрожат.

УСПОКОЕНИЕ

Впервые в жизни

я увидел океан.

Море, что ношу в своей груди,

составленное из волн желаний,

мертвой зыби любопытства

и чаек надежды,

соединилось со своим

прародителем океаном.

Я пришел к нему

в одежде Хазара,

держа на ладонях

нетерпеливую,

трепещущую рыбу —

свое сердце.

Вошел в голубоватую воду,

погрузил в нее ладони

и выпустил на волю

трепещущую рыбу.

Она не испугалась ни глубины,

ни расстояний.

С каким-то

детским любопытством

огляделась и хвостом вильнула.

Спокойствие сомкнулось

надо мной, как теплая волна,

и понесло меня.

В нем теплота родного очага

и свежесть детских слез,

доверчивых, и светлых,

и безгрешных.

Спокойствие…

Успокоение…

Покой…

| От Багамских островов до Вильнюса: зарубеж в стихах Арифа Абдуллазаде (1940-2002) |

| Родной Азербайджан в стихах Арифа Абдуллазаде (1940-2002) |