О.Буланова

После заключения в 1939 г. советско-германского пакта о ненападении СССР начал снабжать Германию нефтью. Об этом свидетельствуют материалы переписки руководителей правительств СССР и Германии. Министр иностранных дел фашистской Германии фон Риббентроп 5 февраля 1940 г. в письме Сталину, ссылаясь на политические и военно-экономические уступки в пользу Советского Союза, настаивал на получении от советского правительства поддержки в войне с Англией и Францией путём возможно быстрых и объёмных поставок сырья.

В ответ на это 11 февраля 1940 г. в Москве СССР и Германия подписали хозяйственное соглашение. Оно, по сути дела, лишало Германию частичной блокады со стороны Англии и Франции.

В условиях меморандума о германо-советских торговых соглашениях советник К. Ю. Шнурре отмечал: «Это соглашение означает широко открытую дверь на Восток. Если мы преуспели, то эффект английской блокады будет существенно ослаблен будущим притоком сырья».

Эти переговоры и соглашения стали очень сильно беспокоить английские и французские официальные круги. Дело дошло до того, что правительства этих стран не исключали в этой ситуации развязывания войны против СССР. Генеральный секретарь французского МИД Леже 11 января 1940 г. писал послу США во Франции Уильяму К. Буллиту: «Франция не станет разрывать дипломатических отношений с Советским Союзом или объявлять ему войну, она просто уничтожит СССР».

Однако некоторые стратеги этих стран пришли к такому выводу, что, прежде чем объявить и начать войну с СССР, необходимо неожиданно, без предупреждения, нанести бомбовые удары с помощью авиации по особо важным стратегическим объектам СССР, особенно по нефтяным районам Южного Кавказа.

В октябре 1939 г. Уильям Буллит (бывший в 1933–1936 гг. послом в СССР) телеграфировал в Вашингтон, что «в Париже обсуждается возможность бомбардировки и разрушения Баку»; 31 октября министр снабжения Англии написал министру иностранных дел: «Если уничтожить русские нефтепромыслы (а все они представляют собой разработки фонтанирующего типа и поэтому могут быть очень легко разрушены), нефти лишится не только Россия, но и любой союзник России, который надеется получить её у этой страны».

А 3–5 апреля 1940 г. на заседании Комитета представителей военного командования Англии и Франции, специально созданного для координации усилий по подготовке и проведению вторжения в СССР, приняли решение бомбить не только Баку, Батуми, но и Поти, где располагались терминалы бакинской нефти.

Эдуард Даладье, премьер-министр Франции, поставил 19 января 1940 г. перед военными конкретную задачу бомбардировки кавказских нефтепромыслов. Его записка о предполагаемой операции по вторжению в СССР была адресована главнокомандующему сухопутными союзными войсками во Франции и заместителю председателя Высшего военного совета генералу Морису Гамелену, а также главнокомандующему французским флотом адмиралу Дарлану. Командующий английскими ВВС на Ближнем Востоке Уильям Митчелл, главный маршал авиации, в конце апреля 1940 г. получил из Лондона указание готовить операцию, связанную с бомбардировкой Баку и Батуми. Разрабатывая детальный план нанесения бомбового удара по Баку, штаб британских ВВС полагал, что три эскадрильи бомбардировщиков, действуя на протяжении от шести недель до трёх месяцев, могут вывести все имеющиеся нефтепромыслы из строя.

Семнадцатого апреля 1940 г. генерал Максим Вейган (командующий французскими войсками на Ближнем Востоке) докладывал своему правительству, что «подготовка к бомбардировке кавказских нефтяных месторождений настолько продвинулась, что можно рассчитать время, в течение которого эта операция может быть выполнена». Вейган даже предложил точное время налёта: конец июня — начало июля 1940 г.

Генерал Гамелен в одной из записок министру финансов Франции Полю Рейно писал: «Военные действия против нефтяных районов Кавказа должны быть направлены на уязвимые пункты этого района». Такими уязвимыми пунктами являлись Баку, Грозный, Майкоп и Батуми. Однако ситуация усложнялась тем, что Грозный и Майкоп были расположены на северном склоне Кавказского хребта и были слишком удалены от основных военных баз англичан и французов на Ближнем Востоке, поэтому самыми ближними точками нанесения бомбового удара оставались Баку и Батуми.

Зная, что Баку разделяет от турецкой границы 500 км и будучи обеспокоенным этой проблемой, Гамелен писал: «Наземные действия сухопутных войск возможны только с территории северо-западного Ирана. Но они потребуют согласия Ирана. С другой стороны, перевозки к исходным позициям значительного количества союзных войск, т. к. силы, которыми располагает Иран в этом районе, совершенно недостаточны для проведения намеченной операции. Ввиду указанных затруднений в отношении наземных операций следует планировать воздушные нападения на Баку. Действия авиации против Баку должны базироваться или в Турции, в районе Диярбекир — Ван — Эрзурум, или в Иране, или в Сирии, или в Ираке».

Второго марта 1940 г. командующий английскими ВВС в районе Ближнего Востока У. Митчелл, находясь в Бейруте, сообщил командующему французской армией в Сирии генералу М. Вейгану, что уже имеет конкретные инструкции по подготовке операции бомбардировки нефтяных районов Баку. Исходя из этого, он прежде всего должен был получить разрешение у турецкого главнокомандующего маршала Мустафы Февзи Чакмак-паши о проведении рекогносцировки районов Диярбекира, Эрзерума, Карса и озера Ван с целью выявления аэродромов для промежуточных посадок самолётов. Разработку этой операции доверили лучшим специалистам в области воздушной разведки — Сиднею Коттону и Ф. Б. Винтерботману.

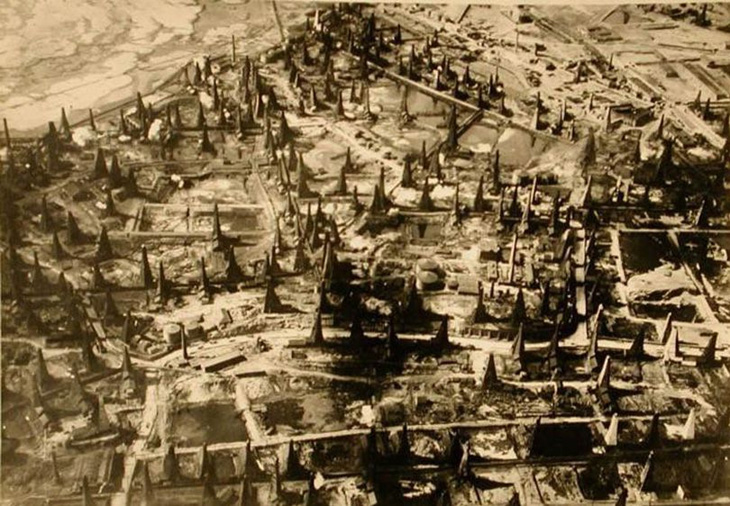

В конце марта 1940 г. с аэродрома Хестон в пригороде Лондона вылетел на юго-восток гражданский самолёт «Локхид-12А» с регистрационным номером G-AGAR. После промежуточной посадки на Мальте и в Каире самолёт достиг английской военной базы в Багдаде. На следующее утро с двумя фотографами самолёт поднялся и перелетел иранское высокогорье и уже через час достиг неба над Баку. Целый час, никем не замеченный, самолёт кружился над городом и прилегающими к нему нефтепромыслами на высоте 7000 м и производил аэрофотосъёмку. Через четыре дня этот же самолёт произвёл разведку нефтеперерабатывающих заводов в Батуми и Поти. На этот раз советская зенитная артиллерия дважды открывала огонь — выпустили 34 снаряда 76 мм, но попаданий не было. Погранохрана заявила протест турецкому пограничному комиссару.

Стоит обратить внимание на даты разведывательных полётов. Ведь 12 марта 1940 г. подписали Советско-финляндский мирный договор. Это лишний раз показывает, что при подготовке к нападению на СССР Финляндская война была не причиной, а лишь удобным поводом.

Что касается полётов «Локхида‑12А», то по возвращении на базу результаты съёмок представили в разведцентр MI‑6 и в военную разведку английских ВВС.

После обсуждения разведданных были разработаны два сходных по характеру плана под кодовыми названиями: английский «МА‑6» и французский «R.I.P.» («Россия. Индустрия. Горючее»). В этих планах предусматривалась следующая тактика. Так, для нанесения бомбового удара по Баку предполагалось использовать 90–100 самолётов — из них 5 групп американских «Глен Мартин» и 44 группы английских бомбардировщиков «Блэнхейм».

Что касается самой бомбардировки, то она должна была осуществляться и днём, и ночью с различных высот. В результате таких налётов Баку планировалось разрушить за 15 дней, Грозный — за 12, а Батуми — за полтора дня. Обсуждая эти вопросы, союзники пришли к выводу, что в налёте на Баку и Батуми должны были участвовать 9 эскадрилий бомбардировщиков, которые в течение 35 дней должны были сравнять с землёй 122 нефтеперерабатывающих и нефтеперегонных завода. Английские ВВС должны были стартовать из иракского Мосула. Для увеличения дальности полёта к некоторым самолётам прикреплялись дополнительные баки с горючим. Вес бомбовой загрузки каждого самолёта — 70 т.

Знало ли советское правительство о готовящемся нападении на Баку? Советские разведчики из «Кембриджской пятёрки» прекрасно выполняли свою миссию. Не случайно Сталин ещё в 1939 г. настоял на том, чтобы в пакт Молотова — Риббентропа был включён и «нефтяной пункт».

Как писал американский экономист Даниэл Эргин: «В 1940 г. в контексте германо‑советского пакта советский нарком иностранных дел Вячеслав Молотов провозгласил, что регион к югу от Батуми и Баку до Персидского залива признаётся центральной сферой устремлений СССР».

Так что не может быть, чтобы советская разведка не докладывала руководству страны о том, что англо‑французский альянс готовит массированный бомбовый удар по Кавказу и в первую очередь — по главной нефтяной базе СССР, городу Баку. Об этом свидетельствуют неопровержимые факты.

Уже к концу 1939 г., после начала подготовки планов бомбардировки Баку, в СССР стало наблюдаться активное перемещение советских войск по направлению к Баку. Так, 31 декабря 1939 г. нарком обороны СССР приказал усилить войска Закавказского военного округа за счёт призыва резервистов сверх штатов мирного времени. 10 января 1940 г. в Баку была переброшена 31‑я стрелковая дивизия из Северокавказского военного округа. Ситуация стала настолько серьёзной, что 6 марта нарком обороны СССР К. Ворошилов лично совершил поездку по прикаспийским нефтедобывающим районам. По указанию правительства Азербайджанской ССР и ЦК ВКП(б) Азербайджана на предприятиях стали срочно формироваться местные отряды ПВО, в состав которых были включены санитарные и противопожарные силы. Особое значение уделялось укреплению противопожарной службы нефтяных объектов, где создавались добровольные ячейки противопожарного общества.

14 марта 1940 г. французская разведка получила информацию, что Москва запросила у США специалистов по тушению нефтепромыслов, а также рекомендации по «эффективному пожаротушению нефтяных месторождений в Баку в случае их бомбёжки». Американские специалисты отвечали, что «почва тех мест настолько пропитана нефтью, что пожар непременно будет распространяться с большой скоростью и перейдёт на другие месторождения». По их мнению, «тушение этих пожаров займёт несколько месяцев, а восстановление добычи — годы».

По данным Генштаба ВВС СССР, до апреля 1940 г. ВВС Закавказского военного округа состояли из 60‑й авиабригады, 5‑й дальнеразведывательной и 6‑й разведывательной эскадрилий. Но уже в апреле—мае в округ были переброшены управления 3‑й, 17‑й и 64‑й авиабригад и девяти авиаполков: 18‑й и 41‑й среднебомбардировочных, 6‑й и 42‑й дальнебомбардировочных. Из Белорусского военного округа в Закавказье был направлен 35‑й истребительный полк, из Московского — 133‑й истребительный, из Северокавказского — 12‑й дальнебомбардировочный авиаполк. Кроме того, в округе были сформированы управления 45‑й авиабригады, 82‑й и 84‑й истребительных и 83‑й дальнебомбардировочного полков. Соответственно, парк ВВС округа вырос с 243 самолётов на 1 марта до 1023 на 1 июня 1940 г.

В результате всех этих мероприятий штатная численность войск Закавказского ВО возросла с 15 февраля по 1 июля 1940 г. в 3,2 раза. Списочная численность войск, составлявшая 1 апреля 86 771 человек, увеличилась к 1 мая до 307 961 человека, а к 1 июня — до 320 128 человек.

Тем не менее Сталин решил не ограничиваться только обороной. В начале февраля 1940 г. советское командование приступило к подготовке ответного удара. Его должны были нанести шесть дальнебомбардировочных полков (свыше 350 бомбардировщиков ДБ‑3); 6‑й, 42‑й и 83‑й полки начали сосредотачиваться на аэродромах Крыма. Ещё три полка ДБ‑3 должны были действовать с аэродромов в Армении, в районе озера Севан (Гейча).

Достаточно ли было сделано для отражения возможного налёта англо‑французских ВВС на Баку, Батуми, Грозный и Майкоп? Из воспоминаний маршала Георгия Жукова становится ясно, что советские ВВС не смогли бы защитить южные нефтяные районы страны. Жуков в книге «Воспоминания и размышления» пишет, что «с 1 января 1939 г. по 22 июня 1941 г. Красная Армия получила от промышленности 17 745 боевых самолётов, из них 3 719 самолётов нового типа. Среди них: Як‑1, МиГ‑3, ЛаГГ‑3, штурмовик Ил‑2, пикирующий бомбардировщик Пе‑2 — всего около 20 типов».

Он отмечает: «Однако промышленность всё же не поспевала за требованиями времени. Примерно 75 % общего числа машин по своим летно‑техническим данным уступали однотипным самолётам Германии».

Кроме того, маршал говорит: «К 1940 г. мы успели перевооружить не более 21 % авиационных частей. При наличии тринадцати зон ПВО обеспечить новыми типами самолётов было практически невозможно. Войска, предназначенные для обороны Москвы, Ленинграда и Баку, имели более 40 % всех зенитных артиллерийских батарей среднего калибра. Кроме этого, новая система ПВО не была отработана до конца. Оснащение новейшей техникой только начиналось, неточно были определены границы „угрожающей зоны“ (пределы досягаемости бомбардировочной авиации противника). Плохо было и с транспортом».

Таким образом, Баку и его безопасность стояли под большим вопросом. По мнению многих специалистов, силы ПВО не смогли бы справиться с налётом сотни самых современных английских и американских самолётов‑бомбардировщиков.

Гипотетически представим, что авианалёт английских ВВС тогда удался бы. Чем бы всё это кончилось? Вся нефть республики добывалась главным образом вокруг Баку. Крупнейшие месторождения находились в пригородах города — Сабунчи, Балаханы, Бута, Гарадаг, Бина, Сураханы, Биби‑Эйбат, Алят, Гала и др. Промыслы соединялись нефтепроводами, по которым круглосуточно перекачивалась нефть. Кроме этого, были выявлены новые месторождения — на Абшероне, в Гобустане, на острове Артем (позднее Пир‑Аллахы), в селе Гобу и других местах.

Несмотря на интенсивную добычу нефти, в январе 1940 г. ЦК ВКП(б) и Совет народных комиссаров СССР приняли совместное постановление «О мерах по усилению добычи и переработки нефти в Азербайджанской ССР». После указанного постановления в Баку было положено начало бурению сверхглубоких скважин. Так, в окрестностях села Говсаны начались работы по бурению самых глубоких в СССР скважин — 3200 и 3400 м. Уже к апрелю 1940 г. завершилось техническое перевооружение всей нефтеперерабатывающей промышленности. Это уже было современное производство, отвечающее мировым стандартам. Именно в тот период впервые начались освоение и расширение производства высокооктанового бензина.

В Баку, наряду с крупными нефтеперегонными и нефтеперерабатывающими заводами (более 122 мелких и крупных), вступил в эксплуатацию новый газолиновый и сажевый заводы. Вокруг города было сосредоточено девять контор бурения и 71 промысел. Для всего Кавказского региона в полную мощность функционировал главный нефтепровод Баку — Батуми протяжённостью 822,1 км. Этот нефтепровод имел особое стратегическое значение.

Нельзя забывать, что большая часть складирования сырой нефти приходилась на открытые нефтесборники — огромные по своим размерам нефтяные лужи. Конструкции буровых и эксплуатируемых вышек наполовину были деревянными. Добыча нефти в Баку производилась благодаря фонтанированию скважин, т. е. под большим давлением выбросов нефти.

Практически вокруг города на всех железнодорожных путях круглосуточно перемещались или стояли составы с цистернами, наполненными нефтью или нефтепродуктами. Вся северная часть Бакинской бухты состояла из огромного числа нефтеперегонных и нефтеперерабатывающих заводов.

Итак, к чему бы привела бомбардировка Баку английской авиацией? Естественно, в первую очередь — к серьёзным разрушениям и возгоранию нефти. Процесс горения нефти и нефтепродуктов практически неконтролируем, особенно на открытом пространстве, скажем, на нефтебазах, нефтехимических объектах, трубопроводах и т.д. В результате сильных взрывов как от бомб, так и от детонации взрывов нефтепродуктов начался бы пожар в глубинных скважинах, т. е. подслойный пожар. Это привело бы к цепным реакциям и взрывам внутри нефтяных ловушек и выбросу «мертвой воды», содержащей соединения меди и азота. Всё это началось бы стекать в Каспийское море.

Последствия для жителей города были бы непредсказуемыми. Бомбёжка привела бы к нарушению городского водоснабжения, и если учесть, что Баку не имел своих собственных водных ресурсов, за исключением колодцев с питьевой водой, то горожане оказались бы в критической ситуации. Нанесение бомбового удара пришлось бы, по всей вероятности, в первую очередь на прибрежную полосу, где располагались заводы по переработке нефти. Бомбёжка обернулась бы для города страшным пожаром, который распространился бы с огромной скоростью на жилые кварталы благодаря постоянно дующим ветрам. Потушить его какими-то особыми методами по тем временам было невозможно. Словом, весь город запылал бы в огне, и масштабы этой трагедии были бы безграничны.

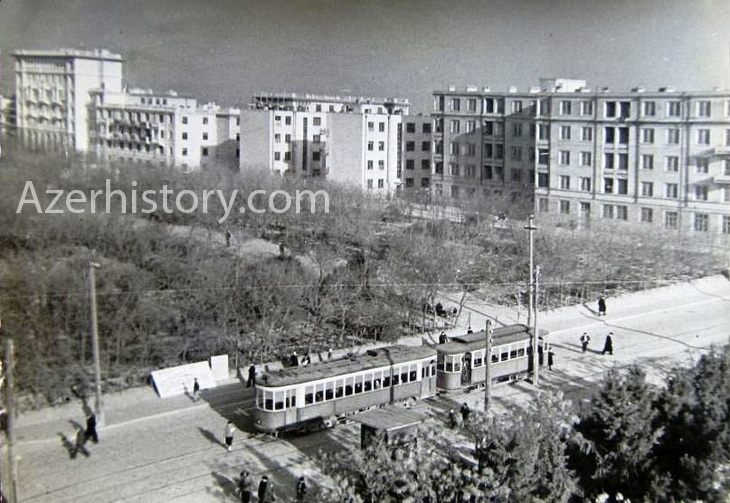

Но всё же, что спасло Баку от этой катастрофы? Причин тому немало. Десятого мая 1940 г. вермахт начал наступление на Западном фронте, 15 мая капитулировала голландская армия, а танковый корпус генерала Гота расчленил 2-ю и 9-ю французские армии и двинулся на Сен-Контен. Понятно, что тут бравым союзникам стало не до Баку.

Кроме этого, англо-французский альянс, особенно английские ВВС, потерпел поражение при обороне Норвегии в июне 1940 г. Почти вся английская эскадрилья, воевавшая на стороне Норвегии, была разгромлена Люфтваффе. В результате английское правительство срочным порядком отозвало воздушные части, приведённые уже в полную боевую готовность для бомбардировки Баку.

Тринадцатого октября 1940 г. Риббентроп в письме Сталину вежливо поддел его: «… советский нефтяной центр в Баку и нефтепорт в Батуми, несомненно, уже в этом году сделались бы жертвой британских покушений, если бы разгром Франции и изгнание английской армии из Европы не сломили английский дух нападения как таковой и не положили бы внезапный конец всем этим махинациям».

Уроки истории нас многому учат. Баку всегда был приманкой глобальной политики. Мы помним из истории новейшего времени, когда Баку несколько раз вписывался в стратегические планы, связанные с его уничтожением.

Первым намеревался сжечь Баку В.И.Ленин: «Можете ли вы ещё передать Теру (члену Главного нефтяного комитета С. М. Тер-Габриеляну), чтобы он всё подготовил для сожжения Баку полностью в случае неподчинения, и чтобы печатно объявил это в Баку?»

Затем, как уже было сказано выше, сжечь Баку планировали в Англии и Франции. Англия позже, кстати, вернулась к этой мысли, но уже под другим соусом: согласно недавно рассекреченным в РФ данным, начальник штаба ВВС Великобритании Чарльз Портал в связи с нападением Германии на СССР предложил послать телеграмму командующим войсками в Индии и на Ближнем Востоке с запросом, когда будет закончена подготовка к бомбардировке нефтяных промыслов Баку. Комитет утвердил это положение!

Что это означало — бомбить стратегические объекты будущего союзника? Но англичане не рассматривали тогда СССР союзником: английские военные эксперты утверждали, что СССР продержится не более 6 месяцев. И в связи с этим было необходимо бомбить бакинские нефтепромыслы, чтобы они не попали в руки нацистам.

К вопросам бомбардировки Баку англичане вновь плотно вернулись в 1942 г., когда немцы подошли к Моздоку.

Черчилль писал: «Отсрочка операции Крусейдер связывает нас сейчас по рукам и ногам и не позволяет наметить какие-то конструктивные планы. Я не вижу никаких оснований, чтобы утверждать, будто оккупацию немцами Баку удастся предотвратить, или будто русские наверняка разрушат свои нефтепромыслы… Единственное, что мы можем сделать, — это разместить в Северном Иране 4–5 эскадрилий тяжёлых бомбардировщиков для оказания русским помощи при обороне Кавказа, если, конечно, это будет возможно; в худшем случае мы смогли бы провести бомбардировки нефтепромыслов Баку и попытаться поджечь этот район…».

Советское командование поддерживало эти планы… Затем город вознамерились бомбить фашисты. Немецкие самолёты-разведчики сделали в 1942 г. весьма качественные и подробные снимки Баку для осуществления бомбардировки, но затем нацистское командование отказалось от этих планов.

В период «холодной войны», в 1950–1960 гг., США планировали нанесение ядерного удара по СССР — по важным промышленным городам СССР и в первую очередь по Баку. С участием командования ВВС США ещё раньше, 30 августа 1945 г., специально для руководителя американского атомного проекта генерала Лесли Гровса был подготовлен секретный документ, имеющий выразительное название «Стратегическая карта некоторых промышленных районов России и Маньчжурии».

Документ содержал перечень крупнейших городов с указанием их географического расположения, сведений о населении, промышленном потенциале в масштабе национальной экономики и указаниями первоочередных целей для воздушного поражения. Среди «помеченных» значились «15 ключевых городов» — Москва, Ленинград, Баку и др. В приложении приводился расчёт количества атомных бомб, требуемых для уничтожения каждого города с учётом имеющегося опыта Хиросимы и Нагасаки.

По материалам Т.Бехбудова, А.Широкорада и Г.Соколова