О.Буланова

Истоки азербайджанской национальной хореографии уходят в глубокую древность. Народные танцы сопровождали празднества и обряды, массовые игры и представления.

В Средние века хореографическое искусство Азербайджана обогатилось музыкальным и хоровым сопровождением. Примечательны были тематически содержательные и художественно-образные пантомимы, входившие в репертуар дворцовых трупп азербайджанских правителей в Шемахе и Тебризе.

С начала XIX в. после присоединения территорий Северного Азербайджана к Российской империи расширилось взаимодействие национальной хореографии с танцевальным искусством народов Кавказа, с европейским классическим танцем, в первую очередь русским.

В Шемахе, Шуше, Нахичевани и особенно в Баку все чаще гастролировали балетные труппы и отдельные артисты из Петербурга, Москвы, а также иностранные танцовщики. Ставились сцены из балетов «Лебединое озеро», «Конек-Горбунок», «Жизель» и др. Иногда осуществлялись и постановки балетных спектаклей («Коппелия», «Шехеразада», «Арлекинада»).

Зарождение профессионального национального балетного искусства связано с возникшей в начале ХХ в. азербайджанской оперой. У истоков современного балетного спектакля – хореографические миниатюры «Азербайджан» и «Дагестан» на музыку Уз. Гаджибекова, показанные в Баку в 1920 г., а также незавершенный балет «Дэли Мухтар» М. Магомаева.

Благоприятные условия для развития балета были созданы после окончательного установления Советской власти. В 1920 г. в Баку была сформирована труппа Азербайджанского государственного театра (позднее Театр оперы и балета), в деятельности которого участвовали композиторы и музыканты, режиссеры и художники, артисты и хореографы разных национальностей (В.Нежданов, М.Моисеев, И.Арбатов, С.Кеворков, Р.Потапова, И.Герман).

В 1923 г. в Баку была организована студия, в 1933 г. на ее базе балетная школа, затем хореографическое училище, превратившееся в XXI в. в Хореографическую академию. На сцене театра в 1920е-1930е ставились балеты «Лебединое озеро» (1923), «Красный мак» (1928, 1936); «Карманьола» Фемилиди (1933), «Дон Кихот»; «Ференджи» Яновского (оба – 1934), «Корсар» (1936) и др.

Приобретали важное смысловое значение танцевальные эпизоды в национальных операх – как составная часть общего музыкально-драматического действия.

Первенец национального балетного искусства Азербайджана – спектакль «Девичья башня» (1940). Постановщики балета и исполнительница главной партии Гамэр Алмасзаде – знатоки национального танцевального фольклора – нашли новые приемы образной выразительности, синтезировав язык классического и народного азербайджанских танцев. Этапным в развитии азербайджанской хореографии стал балет «Гюльшен» С.Гаджибекова (1950, новая муз. ред. 1959).

В становлении национального искусства значительную роль сыграл балет «Семь красавиц» (1952), отличавшийся широким музыкальным развитием образов. Свежие и выразительные приемы были найдены для яркой обрисовки характеров персонажей. Большое достижение азербайджанской хореографии – балет Кара Караева «Тропою грома» (1958), отмеченный остротой идейного содержания, патетикой образов и напряженностью действия.

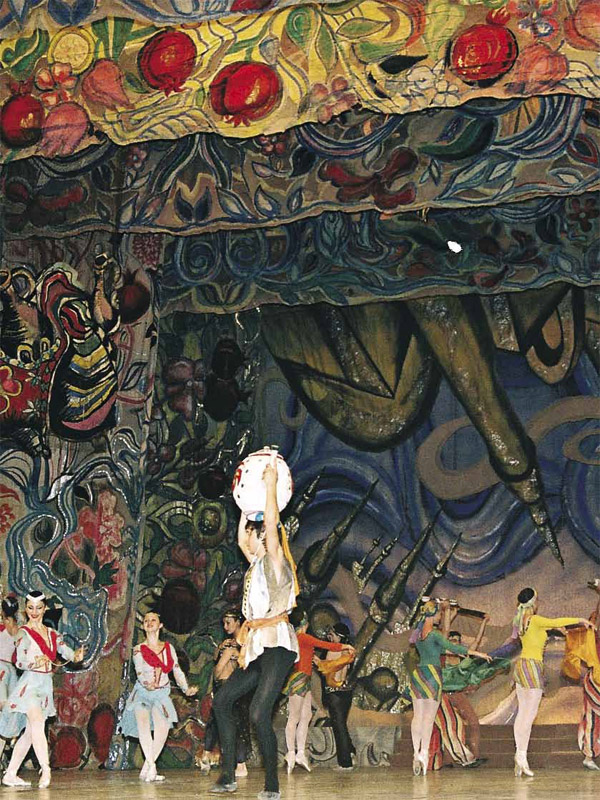

Огромный вклад в современную хореографию внес балет «Легенда о любви» (1961) с его яркими пластическими образами, динамизмом балетной драматургии.

Хореографическое искусство пополнилось лирико-психологическим балетом «Читра» Ниязи (по Р. Тагору, 1960), в музыке и сценическом воплощении которого воссоздан дух индийского литературного первоисточника. Из литературы заимствован и сюжет балета «Чернушка» Аббасова (по С.Ахундову, 1965), в котором также органически сочетались черты национальной хореографии и классического балетного искусства.

В конце 1960-х – начале 1970-х гг. наблюдается подъем творческой активности молодых артистов балета. В этот период создан ряд одноактных балетов и хореографических композиций, разнообразных по тематике, музыкальной драматургии, сценическому решению: «Шур» Амирова, «Каспийская баллада» Бакиханова (оба 1968), «Лейли и Меджнун»; «Тени Гобустана» Ф.Караева и «Лезгинка» и «Яллы» Гаджиева, «Двое» Меликова (все 1969), «Первые грозы» Баташова (1970), «Калейдоскоп» Ф.Караева (1971, на темы Скарлатти), «Мугам» Аливердибекова (1972), «Сказание о Насими» (1973), «Покорители Каспия» (1975) и «Тысяча и одна ночь» (1979) Амирова, «Вдохновение» Вайнштейна (1977).

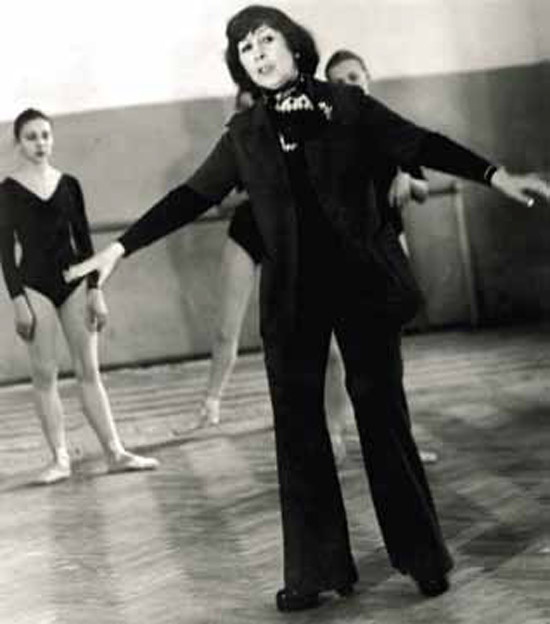

Многие из этих спектаклей были показаны не только в СССР, но и за рубежом. Такие имена, как Г.Алмасзаде, Л.Векилова, Р.Ахундова, К.Баташов, М.Мамедов, Т.Ширалиева, Ч.Бабаева, В.Плетнев, А.Дильбази, А.Абдуллаев, В.Мамедов знали во всем мире.

В дальнейшем балетное искусство Азербайджана активно развивалось, балет был одним из любимых зрелищ, т.к. ему присущи глубина содержания, высокая музыкально-хореографическая драматургия, невероятный профессионализм, неразрывная связь с народным творчеством.

| История азербайджанского балета в фотографиях (ФОТО) |