Э.Мадатлы

Создание Азербайджанской Демократической Республики (АДР), в 1918 году, объявление азербайджанского тюркского языка государственным языком, прогрессивные изменения, происходившие в Азербайджане оказали значительное влияние на движение национального возрождения в южной части исторического Азербайджана.

В 1920 г. в Тебризе поднялось восстание против шахского режима. Руководителем этого восстания стал известный интеллигент Шейх Мухаммед Хиябани, сформировавшийся в семье религиозного деятеля. Народ в знак уважения называл его «Шейхом» («мудрец», «старец», «учитель», «глава», «наставник»). В результате тебризского восстания было создано Азербайджанское Национальное Правительство (апрель-сентябрь 1920 г.), официальным языком был объявлен тюркский, который стал основным в устном общении, делопроизводстве, в государственных и дипломатических переписках, в официальной и бытовой, повседневной жизни Южного Азербайджана.

В результате внутренних раздоров, происходивших в Каджарском государстве, беспощадного, бескомпромиссного соперничества международных сил центральная власть в стране пришла в упадок и эти силы в 1925 г. привели к власти Рзу Пехлеви. Он сразу же приступил к давлению против азербайджанских тюрков и тюркского языка. Новая власть страны старалась возродить традиции времен Сасанидской империи, утвердить в общественном сознании идею «единства, целостности Ирана», добиться утверждения «одного, единого языка (персидского) для единой нации».

Для достижения этих целей шахский режим Ирана начал проводить политику стеснения и запрета второго основного языка в стране (тюркского), а также курдского, арабского и других языков. В действительности, Рза-шах раньше был профессиональным военнослужащим, сыном бедного тюрка Дадашбека и все его «мероприятия», «реформы» служили только сохранению и укреплению его личной власти.

Рза-шах видел и понимал реальности начавшегося XX века. Для развития просвещения и культуры в стране он был намерен проводить реформы, аналогичные реформам, проводимым Мустафа Кямал-паша Ататюрком (1889-1938) в соседней Турецкой Республике. Рза-шах стал инициатором определенных мероприятий для ликвидации безграмотности, учреждал школы, по его указанию организовывались различные курсы. Рза-шах дал поручение министерству образования о том, чтобы не только в процессе обучения, но и в перерывах между занятиями был введен запрет на общение на азербайджанском (тюркском) языке.

В условиях продолжительных требований, связанных с предоставлением права родному языку азербайджанских тюрков в Иране, он, вместо хотя бы частичного удовлетворения справедливого, естественного желания азербайджанского народа, дал своим высокопоставленным чиновникам такое указание: «Старайтесь, чтобы азербайджанские мужчины женились на персиянках и в результате их дети заговорили «на родном языке», как этого всегда требуют тюрки».

Образование, учеба только на персидском языке приводило к тому, что миллионы азербайджанских тюрков, не знающих персидский язык, оставались неграмотными. Такая политическая линия шаха постепенно сформировала в иранской историографии враждебную, злобную «методологию» исследования. Вскоре в стране появились «идеологи», служившие политике шахского режима. Они старались принизить неперсидские народы, особенно азербайджанских тюрков, их язык и культуру, «научно обосновать» положение о том, что «неперсидские народы являются пришлыми, их языки произошли от персидского языка, а культура этих народов в течение столетии развивалась под благоприятным влиянием персидской культуры». Эта злобная политическая линия внедрялась вплоть до падения шахского режима в феврале 1979 г. и всегда встречалась с сопротивлением народов, требующих удовлетворения своих требований.

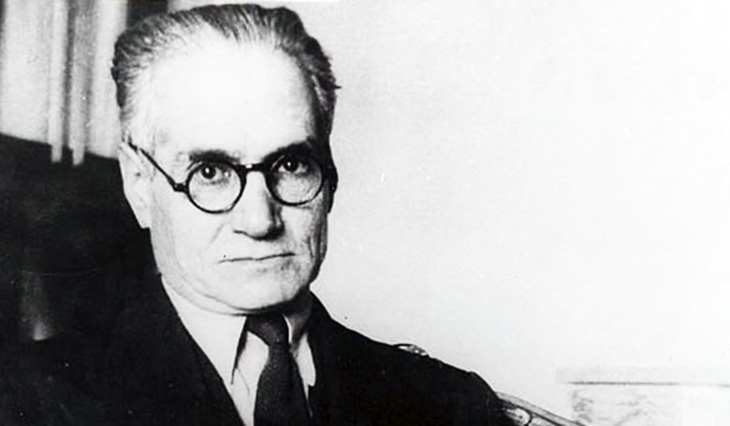

Самым известным исследователем, служившим политике шаха в Иране в области языка был историк азербайджанского происхождения Сейид Ахмед Кесреви Тебризи (1890-1946). Он отличался своеобразными исследованиями и «научными положениями». Его труды, посвященные проблемам истории, литературы, языкознания, философии, культуры, политики, общества, религии, вероисповедания, права, экономики и в дальнейшем привлекали внимание ученых и иранские исследователи периодически обращались к этим трудам в качестве «ценного источника». Соображения Кесреви об иранизме, о национализме, религиозности, государственности выделялись своим новаторством, однако они крайне противоречивы. Например, он призывал шахский режим «положить конец шиитско-суннитскому противостоянию, служить единой исламской вере — «чистой религии», но одновременно считал необходимым и «ликвидацию всех национальных, культурных и языковых различий и создание «единой нации Ирана», обладающей единым языком» (естественно, таким языком он считал персидский).

Особок внимание исследователей привлекала статья Кесреви «Тюркский язык в Иране». По сведениям доктора Джавада Хейята, Кесреви написал эту статью на арабском языке и этот труд был опубликован в журнале «Аль-Ирфан» в Сирии. Данная статья сначала была переведена профессором Эван Зегалом на английский, а затем профессором Гарвардского Университета (США) Шахаби на персидский языки. Известный исследователь Ахмед Амир Фарханги издал эту объемную статью Кесреви в Тегеране в виде брошюры.

Следует отметить, что Кесреви в отличие от других своих книг и статей, опубликованных в Иране, в этой статье высказал ряд позитивных и объективных соображений об азербайджанских тюрках и об их языке. Например, ученый отмечал, что «тюрки с древних времен пришли из Туркесиша в Иран, поселились в различных местах этой страны, современные иранские тюрки являются потомками тех тюрков, для которых Иран стал родиной». Кесреви, в отличие от ряда иранских историков, утверждающих о том, что «тюрки появились в Иране только в ХII-ХIII вв.», в этой статье не выдвинул кардинально шовинистические положения официальной иранской историографии.

Кесреви писал: «Азербайджанский тюркский язык является совершенным, сильным, созидательным, прогрессивным, независимым языком, соединяющим все своеобразные особенности и превосходства любого средства общения. Хотя этим языком в письме пользуются не так уж часто, но он имеет своеобразные особенности, которые отличают его от ряда развитых языков мира».

Интересно, что в этой статье Кесреви сравнил тюркский язык с персидским и арабским языками и пришел к такому выводу: грамматика тюркского языка опирается на более стабильные правила, формы глагола в этом языке очень богаты.

В даной статье привлекает внимание еще одно признание ученого: «У меня нет сведений о состоянии тюркского языка в период правления Хулагу-хана и его преемников (имеется ввиду период правления Хулагуидов — Эльханидов на территории Азербайджана и сопредельных странах в XIII-XIV вв.). Но документы и источники, дошедшие до нас в последние годы, свидетельствуют о том, что тюркский язык и в предыдущие столетия, всегда (даже в период правления тюркоязычных династий) подвергался упрекам, оскорблениям, унижениям, озлоблениям правителей».

Интересна также заключительная часть статьи. Она является показателем противоречивого научного творчества и позиции автора: «Повышение склонности и симпатии населения Азербайджана к тюркскому языку свидетельствует о том, что может быть это событие превратится в литературное движение во имя восстановления нарушенных прав азербайджанских тюрков, прекращение оскорбления их, прекращения запрета и давления на тюркский язык».

Следует отметить, что в своих книгах и статьях, опубликованных в Иране, Ахмед Кесреви продемонстрировал совершенно другое, предвзятое, враждебное отношение к проблемам истории азербайджанских тюрков, языка и духовного мира азербайджанского народа. Видимо, он старался служить политике шахского режима, направленной против неперсидского населения Ирана. С этой точки зрения можно рассматривать его книгу «Азери или древний язык Азербайджана». Кесреви, высказывая свое отношение к мнению ряда европейских исследователей, называющих азербайджанский тюркский язык «азери», ссылается на сведение об Азербайджане из сочинения «Муджам ал-булдан» арабоязычного географа конца ХII — начала ХIII вв. Ягута аль-Хамави: «У них имеется полуязык (наречие, диалект), который называют «азери». Кроме них этот язык никто не понимает».

Принима за основу это «сведение» арабоязычного автора, не имеющего научной основы, Кесреви отмечал, что «он считает язык «азери» одним из ветвей персидского языка». Кесреви, не ссылаясь на другие источники и специальную литературу, приходит к такому заключению, что «до первых веков исламского летоисчисления (хиджры) население Азербайджана состояло из арийцев или ариев, а язык этого населения был не чем иным, как языком, произошедшим от персидского языка».

Кесреви писал: «Первые тюркские отряды появились в Азербайджане в годы правления Султана Махмуда Газневи… Наши исследования свидетельствуют о том, что «торки» (тюркский язык) появился в Азербайджане вместе с тюркскими переселенцами в годы господства Сельджукидов».

Как видно, Кесреви выдвинул здесь два противоположных мнения по одной проблеме, хотя в его вышеуказанной статье он отмечал, что «тюрки живут в Иране с древних времен». Кесреви игнорировал сведения исторических источников, свидетельствующих о том, что тюркские племена (гунны, сабиры, булгары, хазары и др.) появлялись на территории Азербайджана еще в IV-V веках н.э. В годы существования Сасанидской империи (III-VII вв.) в «Иране» появились тюркские племена, входившие в состав союза племен «Гейтюрк» и по указу Сасанидского шахиншаха Хасрова I Ануширевана (531-579) они были поселены в различных зонах на территории Азербайджана.

Ахмед Кесреви, выражая свое отношение к утверждениям иранских историков о том, что «массы тюрков появились и размножились в Азербайджане именно в годы господства монголов», писал: «Мы не сможем утверждать, что в период правления монголов число тюрков в Азербайджане увеличилось. Ибо мы не имеем доказательств, аргументов в пользу этого утверждения».

Эта мысль Кесреви отражает исторические реальности. Еще задолго до господства монголов-татар — в период правления Сельджукидов (XI-XII вв.) в Иране и восточной Анатолии и на территории Азербайджана жило огромное количество огузов-тюрков, а также, кыпчагов-тюрков, прибывших с северных берегов Каспийского моря и Кавказа, осевших в этих краях и тюркский язык уже был основным средством общения для населения огромного региона.

Однако здесь следует иметь ввиду и то, что более половины монгольских войск, полководцев составляли тюрки. Об этом свидетельствуют исторические источники и исследовательские труды европейских и русских авторов. Следует отметить и то, что еще с ХIII века русские летописи называют этих тюрков «татарами» и в русской историографии утвердилось выражение «татаро-монголы». Имеются также сведения о том, что в период правления монголов-татар в «Иране», особенно на территории Азербайджана поселилось более двух миллионов тюрков. Ибн Баттута и Ибн Фазлуллах-ал — Омари, побывавшие в Тебризе в XIV веке, отмечали, что «население Тебриза было тюркоязычным».

Кесреви отмечал: «Тюркский язык распространился в Азербайджане в период существования государств Гарагоюнлу и Аккооюнлу, а в период правления Сефевидов находился на вершине своего развития, далее наступили застой и отступление. В годы правления Шаха Исмаила I (1501-1524) и шаха Тахмасиба I (1524-1576) тюркский язык использовали наряду с персидским и тюркский язык занимал вторую позицию в государстве. После воцарения шаха Аббаса I (1587-1629) и переноса столицы государства Сефевидов из Газвина в Исфахан (1598) тюркский язык потерял прежнюю позицию. Однако в результате начала движения «Мешруте» и усиления патриотических чувств в стране процесс отступления тюркского языка остановился». Кесреви справедливо отмечал, что движение «Мешруте» было освободительным, оно не служило запрету тюркского языка».

Приход к власти Рза-шаха (1925), роспуск парламента и усиление крайнего персидского национализма вновь остановили процесс развития тюркского языка.

Необходимо отметить, что текст и образцы поэзии, представленные Ахмедом Кесреви в своей книге для доказательства «правильности» его положения «о существовании языка «азери», не имеют ничего общего с историей и культурой азербайджанских тюрков. Ибо этот текст и образцы поэзии вырваны автором из «арсенала» диалектов, говоров татского и талышского языков.

Доктор Джавад Хеият отмечал: «Ахмед Кесреви, претендующий выступить в качестве исследователя и языковеда, выступил не как языковед, а как профессиональный политик, смешивал, путал свои доводы и таким образом, старался навязать читателям свои мысли».

Например, называя различные диалекты «языком азери», он отождествлял их с персидским языком. Кесреви пришел к такому выводу, что тюркский язык, являющийся средствам общения миллионов азербайджанцев и иранцев, изживает себя. По мнению Кесреви, азербайджанцы должны отказаться от этого языка и тюркский язык должен быть заменен персидским. Можно привести много примеров из ошибочных «нововведений» Кесреви, не имеющих научной основы. Но приходится с сожалением отметить, что традиция фальсификации истории происхождения и формирования азербайджанских тюрков, истории тюркского языка» заложенная Ахмедом Кесреви, была развита последующими иранскими исследователями.

Идеи паниранизма, персидского шовинизма продолжали пропагандироваться не только в исследовательских трудах иранских историков, языковедов, но и в газетах и журналах Ирана, в теле-радио-каналах страны и даже за переделами Ирана — с помощью иранских эмигрантов.

По материалам книги автора «История и вопросы историографии»