Известный казахский писатель, поэт, общественный деятель и дипломат Олжас Сулейменов бывал в Баку неоднократно. Был он в азербайджанской столице и в 1990 году, когда Баку пережил страшную трагедию 20 Января.

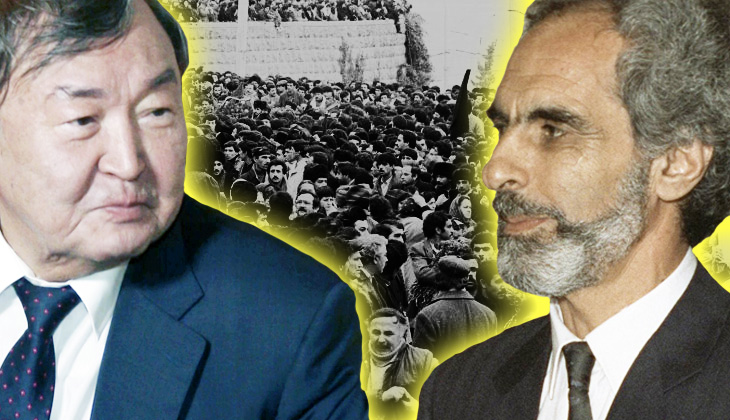

Приехав в Баку в том году по просьбе азербайджанского поэта Бахтияра Вагабзаде, Сулейменов там же впервые познакомился с будущим президентом Азербайджана Абульфазом Алиевым (Эльчибеем). Так получилось, что благодаря Сулейменову, Эльчибею удалось избежать ареста.

К тому моменту, когда Сулейменов увиделся с Эльчибеем, уже наступил 1993 год. У власти в Азербайджане находился Народный фронт, шла карабахская война. Общественно-политическая обстановка в стране была крайне напряженной.

Сулейменов рассказывал: «В мае 1993 года международное антиядерное движение «Невада — Семипалатинск» получило от зарубежных спонсоров большую партию консервированного детского питания для населения областей, пострадавших от ядерных испытаний. Мы распределили почти всю эту помощь по семьям с малыми детьми. Наши активисты в районах получили строгое указание — ни одна баночка не должна оказаться на базаре. Значительную часть этого дара мы решили выделить детям воюющих республик, вчера еще «братских» Таджикистана, Азербайджана, Армении. Частная авиационная компания, руководители которой были членами «Невады», выделила нам самолет. Мы загрузили в него 60 тонн детского питания, написали по всему борту слова «Дети не виноваты!» и утром 1 июня, в Международный день защиты детей, вылетели в Душанбе. Оттуда через три часа должны были быть в Баку, и далее засветло надо было успеть в Ереван. Таким был план…»

В Душанбе прилетевших никто не встретил, хотя по воспоминаниям Сулейманова правительству было доложено о цели прилета и времени прибытия.

«Как мне потом стало известно, глава местной власти узнал, что я дружил с таджиками, которые оказались его врагами («поддерживает другой клан»), и потому дал указание не встречать. А нас в самолете всего четверо и экипаж. Мы сами вручную выгрузили на поле местного аэродрома 20 тонн. И я упросил охрану свозить меня в город, чтобы найти знакомых писателей. Без надежной охраны этот груз в тот же день мог оказаться на рынке голодающего города. И в конце концов нашел достойных людей», — рассказывал писатель.

В Баку самолет с Сулейменовым и детским питанием прилетел ночью. Прилетевших встречали люди из правительства.

«Я торопил выгрузку очередных 20 тонн. Знал, что все они завтра же будут доставлены в лагеря беженцев, возникшие под Баку. Там уже почти миллион человек, успевших уйти из Армении, Карабаха и районов, каждый день теряемых в этой несчастной войне», — рассказывал Сулейменов.

Между тем, летчик самолета доложил Сулейменову, что не получил разрешения лететь в Ереван — самолет могли сбить. На следующий день туда лететь уже не имело смысла, потому что акция имела символическое значение именно 1 июня. Тогда Сулейменов распорядился выгрузить и последние 20 тонн, присоединив их к тем, что уйдут к беженцам.

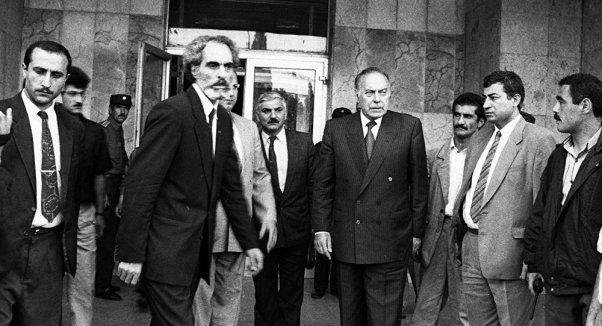

На следующее утро Сулейменов встретился с президентом Эльчибеем.

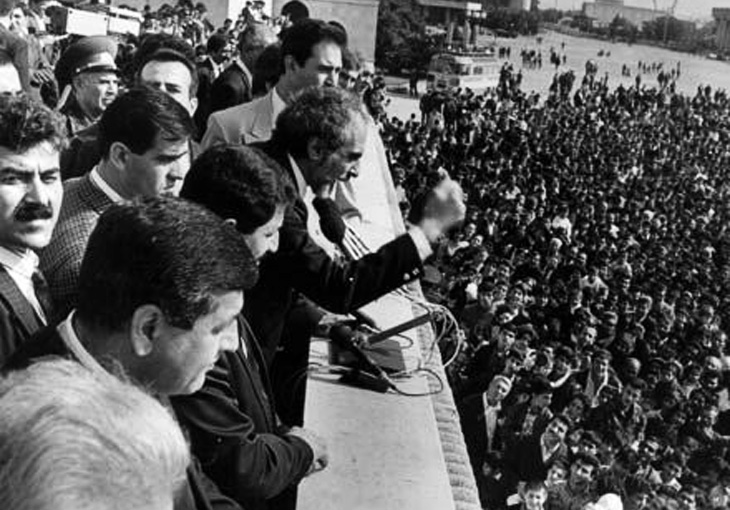

«Эльчибей выглядел вполне спокойным. Хотя взбунтовавшиеся части Сурета Гусейнова двигались к Баку, чтобы сместить его и предать суду. Я спросил, сколько у нас минут для разговора. Время есть, — сказал Абульфаз. Хотя я знал, что вокруг Баку уже рыли траншеи и начинали строить баррикады, готовясь к обороне от войск Гусейнова. А противник, воспользовавшись тем, что азербайджанские власти обороняются друг от друга, занимал район за районом и тоже мог подойти к столице», — вспоминал писатель.

Сулейменов рассказывал, что тогда не стал отнимать время у президента, но успел высказаться о двух его главных ошибках как политика.

Об этих ошибках писатель сказал следующее: «Всего год назад, вступив в должность, он провозгласил как цель идею присоединения к Азербайджану районов Ирана, населенных десятками миллионов иранских азербайджанцев. Иран сразу стал врагом Баку, что сказалось на войне Азербайджана за Карабах. Совершив официальный визит в Москву (12 сентября 1992 года) для подписания договора с Россией «О дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности», он демонстративно отказался говорить по-русски, вел переговоры только через переводчика. И потом в речах не стеснялся выступать против всего русского».

Сулейменов отмечал, что не удивился, когда узнал, что основной силой воевавшей в Карабахе были русскоговорящие профессиональные солдаты. Он вспоминал, что впоследствии встречался в Москве с российскими военными, на груди которых среди медалей была и такая — «За Карабах».

«Изначально противопоставив Азербайджан двум главным соседям — Ирану и России, президент Эльчибей подложил под независимость своего государства две страшные, почти атомные бомбы», — считал писатель.

Перед встречей с Эльчибеем Сулейменов прочел в свежей бакинской газете сообщение, что вчера пятерых русских солдат, взятых в плен, военный трибунал приговорил к расстрелу. Казнь должна состояться в течение 48 часов после приговора.

«Я попросил президента указом помиловать их, заменить расстрел тюремным сроком: Взяты с оружием в руках на азербайджанской территории, значит, военные преступники. Но президент помиловал. Завтра об этом напишут все главные российские газеты. И отношение к Азербайджану будет меняться. Но Эльчибей не согласился: «Все должно быть по закону. Как суд постановил, так пусть и будет!», — вспоминал писатель.

Через час Сулейменов должен был улетать.

«Наш самолет с далеко видной надписью на борту «Дети не виноваты!» был заправлен, готов взлететь. Я думал, глядя на эту надпись, что народы в какие-то моменты, увлекаясь, как дети, эмоциональными речами, избирают на площадях новых поводырей. Неопытных, непрофессиональных политиков, не знающих дороги в будущее. Они ведут свои народы к пропасти. Уже в самолете записал эту мысль и вспомнил свои поездки в 60-70-х годах. Я как член Международной ассоциации писателей, а потом и как один из руководителей советского комитета по связям со странами Азии и Африки побывал почти во всех новых государствах, добившихся деколонизации. Был знаком со многими первыми президентами этих независимых государств… Грамотные, речистые, они назначались вождями национально-освободительных движений и после обретения подаренной независимости становились руководителями своих стран. Я бывал в этих странах, когда они еще были вполне сытыми, ухоженными колониями, и через годы после обретения самостоятельности. Голод, нищета, межплеменные распри, гражданские войны. Тогда я понял, что вождям со школьным образованием или даже с высшим гуманитарным, власть сразу предлагает решать запутанные, сложные задачи высшей математики. Так случилось и в России — в 17-м и несколько лет позже. А теперь случайно обретенная независимость обрушилась на осколки распавшейся державы. Заполыхали гражданские войны», — рассказывал он.

«Я уверен: если бы Горбачев не увел опытного Гейдара Алиева в Москву на второстепенную должность, не случилось бы ни Сумгаита, ни Агдама, ни Карабаха. А если бы после распада СССР Гейдар Алиев не вернулся на родину, Азербайджана как независимого государства могло и не быть. Он, к счастью, возвратился, и уже в конце июня парламент республики проголосовал за лишение Абульфаза Эльчибея президентских полномочий и передачу их Гейдару Алиеву. Это, к сожалению, произошло с большим опозданием…», — вспоминал Сулейменов.

Гейдар Алиев через несколько лет помог Абульфазу вернуться в политическую жизнь: его избрали председателем Демократического конгресса Азербайджана, который ратовал за избирательную реформу и демократические выборы. Но, как считал Сулейменов, его выступления уже не производили былого впечатления на народ, хотя теперь они были более наполнены реальным анализом региональной и мировой ситуации.

В 2000 году Эльчибей скончался в турецком госпитале от болезни. Его тело предали земле в Баку на Аллее почетных захоронений.

По материалам газеты «Время» (Казахстан)

| Воспоминания Олжаса Сулейменова: Баку в январе 1990-го и спасение Эльчибея от ареста |